- 金曜日の夕食後、つらつらとNHKを見ていたら1本の古いドキュメンタリーが始まった。「コメはドンドン作ればいい」・1997年・NHK特集(現在のNHKスペシャル)。「時をかけるテレビ」というアーカイブ番組で紹介されたもので、「令和の米騒動」と呼ばれる米価高騰に苦しんだ2025年。見るともなしに見始めた。

- 舞台は、岩手県・東和町。いわゆる「平成の大合併」で現在は石巻市東和町となった総人口は1万人強の農業を主力産業とする町。番組ではここを舞台に起こった米作の「反減反政策」を打ち出した小原秀夫町長とそれに対する町民、農民、町議会、そして管轄省庁の動きにフォーカスする。結論から言えば、小原町長の「反減反政策」は議会決議で反対され、その想いは叶うことはなかった。ちなみに、後任の現町長は「減反政策;」を引き続き受入れ、東和町の「反減反政策」は記憶の彼方に薄れつつある。

- 「減反政策」、それは日本人の主食であり、また往年は貨幣の代わりにやりとりもされていた重要な農業作物である米の生産調整を行うという1970年度~2018年度まで行われた政策だ。「銀シャリ(=白米)を腹一杯食べることが夢」と長く日本では言われ、容易に食べることができないものでもあった。米の代替物として、稗や粟といった雑穀、また「おかゆ」や「おじや」にあえてすることで、米の消費量を減らす方法も長く取られた。米が十分に調達できない場合は、大根や大根の葉などをまぜた「大根めし」て「かさ増し」をして、飢えをしのぐことを珍しくはなかった(「おしん」でも有名)。これに関しては、京都府の民謡(子守歌)であり、1971年に「赤い鳥」が発表した楽曲でも広く知られている。コメは日本人の主食でありながら、その十分な作付と収穫は日本の長年の夢でもあった。

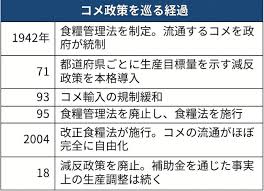

- その夢を農薬や農業機械の導入により生産効率が向上させ、昭和40年代(1965~1970年代)に日本国内のコメの自給率は100%を超えた。それ自体は喜ばしいことであったが、コメは食糧管理法の下では食糧確保安全のために価格統制されており、「買い取り価格>売り渡し価格」の逆ザヤが長く続いたため、生産調整である「減反政策」が1971年から本格的に実施される。これはコメ以外の麦、豆、牧草、園芸作物などへの転作奨励金という「補助金」を農家に支払うことでコメ生産を縮小する方策で、この結果、水稲の作付面積は1969年に対して1975年は15%・1985年には27%縮小した。ちなみに2000年の作付面積は47%縮小とほぼ半減している。

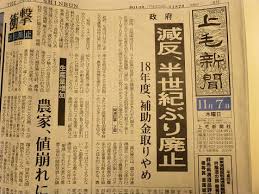

- しかし、「減反政策」は農家から猛反発を受けた。一つにはコメを生産するための水田を完成させるのには膨大な時間と労力を必要とするためであったこと、また二つ目には秋田八郎潟の干拓事業などいくつかの地区でコメ増産のための体制が同時並行に進んでいたという矛盾があったため。そして三つ目が、水を豊富に使う水稲は治水への効果が大きく、大雨による洪水被害や河川氾濫を防ぐ重要な手立てとなっていたことだ。「減反手当」とも言える補助金であったが、これもこの番組が放映された1997年には「減反政策」開始時の十分の一の金額にまで削減されていた。つまり、減反という国家政策の完了が見える中、農家に与えられる「飴」である補助金を実質大きく打ち切る方向に向かったのである。

- 事実、食糧管理法は1995年に廃止されることでコメの国による買い入れ制度は廃止され、「価格維持よりも備蓄」に舵がとられ、コメの価格は市場取引で形成されるようになる。そして、「減反政策」は2018年度に廃止となり、補助金の支給は完全に打ち切られた。水田を潰し、他の作物生産に転換した農家はそれら作物による収入に依存するしかなくなった。一方で、コメの生産量は激減することで天候などによる供給不足が1985年や1994年(いわゆる「タイ米輸入騒動」)に起こった。そして今、令和の米騒動は単にコメの値上がりを招いただけでなく、食糧安全保障を脅かしている。

- だが、それは2025年の現在の視点から見ての話だ。1997年、まだ「減反政策」が声高に叫ばれている時期に、「減反政策が続けば日本のコメ産業は破滅的影響を受ける」と真っ向から反対した東和町の小原町長の意見は勇気ある正鵠を得た主張だったと言えるだろう。この小原町長、単に減反に反題するのではなく、過疎に悩む東和町に観光客を呼び込もうと地元伝統の「赤ん坊泣き相撲」への参加者を町外の人間にも解放したり、地元における農家直売の産直ショップを建設したり、川崎や銀座でアンテナショップの開業を目指していた。いまや東京のあちこちに県別のアンテナショップがあり、大きな人気を呼んでいることを考えると、これもまた先見性があったと言えるだろう。

- しかしながら、東和町の「減反政策」は町議会で正式に否決された。減反の将来的なリスクよりも、その時点で得られる補助金=キャッシュを農家である町民は選んだのだ。北海道の開拓農民の子孫で、いかに農業が厳しい仕事かを祖母から、母から幾度となく聞かされて育った筆者には、この町民の選択を批判する権利はない。北海道富良野を描いたドラマ「北の国から」を見ても、減反政策と細る収入に悩み、農地を売却・離農する人々の姿が名優達によって丁寧に描かれている。

- ところで、最近、友人からの依頼で花卉事業に関わっている。あまり知られていないが、世界における花マーケットの第一位はオランダ、第二位はドバイ、そして第三位はなんと日本である。しかし、同時にこの花マーケットは日本では冠婚葬祭によるものが多く、我々がイメージする「花を家庭やオフィスに飾る」という需要はさほど多くない。そのため、花卉生産者は常に不作と販売価格の大きなアップダウンに苦しみ、コメ農家と同様に補助金を一定程度あてにしながら経営を行っている。世界第三位の花卉市場もこの状況では、やがて転落が始まるリスクがある。その危機感が友人からの依頼に繋がった。

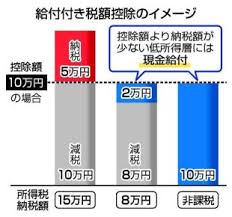

- 偶然にも高市新総理の経済政策の中でも、減税を進めるか、それとも家計への補助金でしのぐかの議論が高まっている。税金は制度であり変更するには深い議論と長い年月がかかる。景気浮揚が急務の現時点において補正予算さえ通せばすぐに出せる補助金は機動的だ。しかし、一方で根本的な税制にメスを入れずに、場当たり的な補助金に頼れば、コメや花と同じ問題を抱える可能性がある。

- もはや記憶の彼方に消え去りつつある1997年、28年前に岩手の町で沸き起こった「反減反政策」が巻き起こした議論は、形をかえて現在の2025年でも生きている。それは「補助金」という即効性はあるが、ある種の「麻薬」的な方法に頼ることがよいのかという疑問の投げかけだ。目先のキャッシュは、時として長年苦労して積み上げて来た人間の英智や努力が無駄であったような錯覚を起こすことがある。一方で、毎日の生活を維持できないのでは国家は成立しない。「そんなこともあっったねぇ」という出来事の中にこそ、将来を如何にすべきかのヒントがある、そう考えさせられたNHKの夜中の番組だった。

(了)