- 流通業の決算発表は、他の業界より一ヶ月早い2月に行われることが多い。大学に勤務していた頃は、当然だけど、決算説明会の案内はいただけないので、久しぶりに今シーズンは決算説明会に出席した、それに時期を合わせて会社訪問をしている。

- 色々な地域の色々な規模の色々な企業を回っていると、リモートではわからないことがハッキリ見えてきて面白い。例えば、青森県は日本酒を好んで飲む地域だが、青森市から西側の「津軽(藩)」では、スルメや燻製、ナッツなどに代表される「乾き物」が酒のつまみとしては定番だ。スーパーにいくと、それこそ「ドーン」と「乾き物」が並べてある姿は壮観。しかし、東側の八戸などの「南部(藩)」に行くと、乾き物で酒を飲むなど邪道。せっかく八戸港があるのだからとホタテやウニ、ホヤ、イカなど「鮮魚」をつまみに酒を飲むのが当然だ。「津軽」の人間に言わせれば「刺身ば肴にしたって、噛んでゴクンと飲んだらおしめえだ。そったらもん、酒のつまみになんねえ。」と言うし、「南部」の人間に言わせれば「津軽は貧しいから保存食を食うしかないから、何でもなんでも寒風で乾かすのさ」と言う。いやはや。筆者は津軽の「田酒」と南部の「八仙」が飲めれば、なんでもいいのだけど。

- これは、経営や業績などについての取材でも同じだ。「経営方針」や「目指しているゴール」、「重要商材」、「変化の必要な領域」、「顧客ニーズ」など、だいたい似通ったことが話題になるのだが、その内容は全く各社で違う。例えば「経営方針」ならば、「標準化によるローコスト経営=ディスカウント力」という企業もあれば、「値入れ(設定荒利益率)が高い商品の品揃え強化=商品の差別化」というところもある。「変化必要領域」も「物流」という意見もあれば、「新店立地の開発」という意見もある。まぁ、それが各社の差別化要因なのだが。

- ところが、ここ半年の取材で、怖ろしいほど全企業が口を揃えて言うことがある。それは「人材不足」「人材難」だ。なーんだ、と言う無かれ。深刻なのは単に店頭で働く「従業員」や「パート・アルバイト」の不足だけではない。「管理職候補、経営職候補となり得る人材」の不足が著しいというのが経営陣の悩みだ。

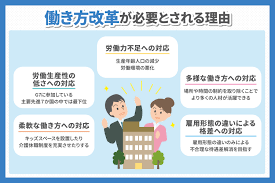

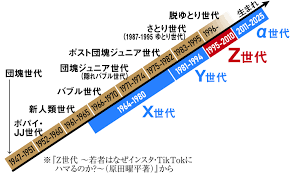

- もちろん若年人口が減っているから人材確保に苦労しているのは当然だろう。しかしながら、単純に人口減少がその原因だと嘆く企業は極めて少ない。そんなものは所与の条件だからだ。「管理職候補、経営職候補不足」の理由は、2019年4月から施行した「働き方改革」による影響が大きいと口にする。言うまでもなく「働き方改革」は2015年の電通の女性新入社員過労で命を絶ったというショッキングな事件がきっかけだ。また、広義では平成バブルが崩壊した1993年からリーマンショックの2008年頃まで続いた「就職氷河期」により、新卒就職が極端に厳しくなり、それに伴い労働市場が買い手市場となり、「ブラック企業」と呼ばれる過剰労働や低賃金を当然とする企業が多く存在したことがその背景のひとつだった。

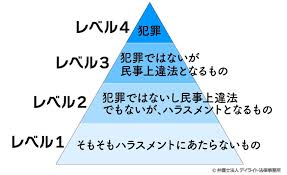

- 「働き方改革」自体は言うまでもなく、良い方向性だ。そこにDEIやESG、SDGs、コンプライアンス重視、そして人的資源重視といったことが重なり、2009年以降、労働者の環境は徐々に圧倒的な改善を見せた。超過残業の禁止、休暇取得の推奨・義務化、産業保健機能の強化、パワハラを含めたハラスメントへの懲罰など、大きな改革が行われた。しかし、そのことが若手人材の「管理職登用」「経営職登用」の道を狭めており、同時に各社の将来の不安材料になっていると経営陣は嘆くのだ。何故か?

- 理由は極めてシンプルだ。まだ新卒入社が一般的な日本では、ほぼまっさらな知識状態で就職をすることとなる。当然、実戦的に業務をするには教育、研修、実践教育、経験が必要となる。しかし、それらをすべて労働時間内の残業時間無しで行うのは不可能である。必然的に、働き方改革のルールに従えば、従来の管理職や経営職のような経験を積むことは物理的に難しくなる。

- 筆者はモロ昭和世代だが、新人サラリーマンの時、17:10の終業時間は名目で、実際の「詰め会」と呼ばれる上司や先輩からの指導や教育タイムは夜だった。凄かったのは、当時はまだ土曜日の午前中勤務があり、「おい、午後から『詰め会』やっからなぁ~」と上司から言われた先輩が、ふと気づいたら日曜日の17時だったということもあったという。もちろんそれが良いとは言わないし、そういうことをノスタルジーで語るから昭和世代は嫌われるのだが(苦笑)、ただ受験勉強と同じで、多少の無理をしないと新たな知識を習得することはできないのも事実だ。

- しかし、「働き方改革」という精度はそれらをバッサリと禁止してしまった。上司にとっても残業してまで教育することは負担なのだが(管理職は残業代が出ない)、それを「自分も若い時はやってもらったのだから」と善意でやろうとすると、PCのログイン/ログオフがすべて中央管理されている中、その行動はバレ、叱責される。かといって、機密書類を持って居酒屋で教えるわけにもいかない。そもそも、部下を食事や飲酒に誘うことがハラスメントと認知される時代だ。ましてや、休日に出勤してもらってというのは論外。これらを万が一、守らない場合は管理職や経営者が罰則を受ける仕組みになっている。こうなってくると管理職、上司の選択肢は二つだ。「自分が人事考課で不利になっても部下のためにルール破りをする」か「俺の/私の人生じゃないから、知ーらないと割り切るか」だ。

- また、働き方改革施行から16年。働く側も、それらが当然だという風潮になっている。最近話題になる「退職代行業」がメディアで取り上げられるのは、「これが本当に望んでいた世界だったのか?」という疑問からであると思われる。コロナ禍でリモートという期間が長かった不運もあるだろう。かくして、愚息もその世代に入るのだが「だからゆとり世代は、役にたたない」と言われることも少なくないらしい。ただ、客観的に見れば、それは世代や当事者の問題ではないように思える。実際、働き方改革により男女ともに育児休暇が取りやすくなったり、ワークライフスタイルを改善することはしやすくなったことは明らかだ。ある方は採用面接のこの時期、「私が成長するのはどうしたら良いでしょうか/成長するために学ぶ機会は与えられますか?」と多くの学生から訊かれて驚いたそうだ。そう、多分若い世代はきちんと気づいているのだ。一方で、経営者は実際に困っている。時間は有限なのに、管理職、経営職としてプロモーションするには能力不足の人材が増えているからだ。この齟齬をどう解決すべきなのだろう。

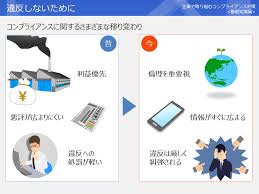

- さらに興味深いのが、「企業組織が硬直化、官僚化してきた」と嘆く人が多いことだ。しかもこれは経営者や管理職だけでなく、入社数年目の従業員も含めてである。ただ「それは何故ですかねえ」と聴いてみても、「理由はわからない」と口を揃えて言う。働き方改革やコンプライアンスの整備で労働環境は格段によくなったし、不平不満などを直接企業の上部に伝えるホットラインも整備された。そして、まさしく、DEI。社員の各自の持ち味を存分に活かして企業の付加価値を上げる地盤は出来上がっている。にもかかわらず、なぜだか勤務している企業が以前に比べて「硬直化、官僚化」していると言う。

- ある方は、それはあまりにも働き方改革の各種の規制が「社内的監視社会」を生んでいるからではないかと語った。確かに上述のように、いまや出勤簿にハンコを押したり、タイムカードで出退勤を管理した時代は遠い昔で、IT機器のオン/オフで労働状況は把握されている。オフィスの電灯もコンピューター管理され、規定時間以降に点灯しようものならば、あっという間に本部・本社に通知が飛ぶ。セコムやALSOKといった防犯の仕組みならば便利だが、仕事をしたいのに通知が飛んで罰せされるのでは割に合わない。実際、ここ最近、管理本部とトップ経営者の業務負担になっているのが、ルール違反を起こした人間への聞き取り調査と、それを書類にまとめ、懲罰を決めることだという。「なんだか、ジョージオーウェルの「1984」ですねえ」と冗談のつもりで言ったのだが、誰も笑ってくれなかった。

- その結果、「組織は硬直化、官僚化」し、そうしたルール違反を見つけて報告する社員が評価され、よかれと思って残業や教育などでのルール違反をした社員は昇格できないのだという。別のある方は「多分、そういう評価体系が硬直化、官僚化の原因でしょう」と語り、同時に「結局は何もしない方がイイと考える人間が増えている気がします」とも付け加えた。

- ポイントは今回の表題にも書いたように、この仕組みを誰も「悪意があって」作ったわけではないことだ。そもそもは、サービス残業と低賃金と派遣労働法によりこれまでの日本の「心理的安全性」を損なう働き方になったことを改善するために作られた仕組みなのに、「悪意なき組織の硬直化、悪意なき人的資源の劣化」が起こっていることが問題だということだ。そう「心理的安全性」という言葉もアカデミックな世界では1950年から存在するものの、実際に我々が耳にすることが増えたのはGoogleの2012-2016年のプロジェクト以降だ。しかし、制度が整備されてから、この言葉を多く耳にするようになったというのは何とも不思議な気がする。

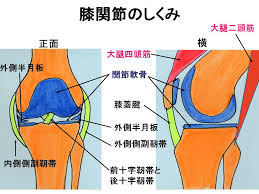

- ここで筆者は20年位前に関西の大手総合スーパーのイズミヤのIR担当者が仰っていたことを思い出す。それは(コンピューター)システムの話だったのだが、担当者曰く「システムって、あまりスキ無くガチガチに作り込むと、かえってトラブルを起こしやすいんですよねぇ」と。それはどうしてですか?と訊くと、「多分、人間の関節と一緒で適度な隙間というかゆるさが必要なんじゃ無いでしょうか。ほら、関節って骨と骨が直接くっついていないで、クッションみたいな軟骨や液体が入った袋があるから自在に曲がるでしょ」と。そして付け加えたのも「組織とか人間関係もそうなんでしょうねえ」という言葉。

- 以前に「世界はポリティカルコレクトネスに飽き飽きし始めた」と書いたが、ルールとか決まり事とかは必要ではあるけれども、いきすぎると「だったらいいな」が「ねばならない」に変容する、そういった「悪意なき恐ろしさ」をはらんでいるのではないか。そんなことを考える機会が増える最近の取材活動なのである。

(了)