- いつも長いこのメルマガだが、世間はゴールデンウイークに入ったということで、今日はさらに長くなることを許されたい。

- 「越中富山の薬売り」、筆者のような地方に住んでいた人間にとって、薬売りのおじさんの来訪は、年に一度か二度の大イベントだった。おじさんは薬箱に入っている古い薬をチェックして回収し、新しい薬と交換したり、補充したりしながら、子供達には紙風船などのちょっとした玩具を、大人には色々な全国の面白い話をしてくれた。ドラッグストアどころか、薬局・薬店さえも少なく、医師や診療所や病院が極めて少なかった当時、おじさんが置いていく「置き薬」はまさしく命綱だった。

- 全国の顧客を記した台帳、つまり「顧客名簿」は重要な情報資産だった。敬愛する五木寛之さんの第一エッセイ「風に吹かれて」では、富山出身の五木先生の友人が台帳を売って学費を工面するというエピソードが出てくる。そして、紙と筆で書かれたその重要情報資産の顧客台帳を手に、全国を回る薬売りの仕事はしんどいものだったろう。多分、その土地、その土地での名産や景色、人情などを楽しみながら、彼らは毎日歩き続けたのだろう。

- 似たようなことをしている筆者の楽しみは、伺った地域で音楽酒場、もっとハッキリ言えば「フォーク酒場」を探して行くことだ。音楽を聴かせてくれる酒場は三種類あり、一つはCDやアナログレコードなどを素晴らしいオーディオで聞かせてくれる「レコード酒場」、二つ目は有名無名のライブを聴かせてくれる「ライブハウス」、そして三つ目が客が自ら唄う「オープンマイク酒場」だ。この三つ目で唄われるのは1960年代以降のフォーク、ニューミュージック系が多く、しかもギターやキーボードの弾き語りが多かったため「フォーク酒場」と俗称で呼ぶ。

- 以前は全国、どの街に行っても必ずあったフォーク酒場が急速に減りだしたのはコロナ禍で営業時間に制約がかかった2020年以降だ。ここから3~4年続いた感染防止措置としての営業停止と顧客のライフスタイルが変わったことは、彼らの店に致命的な打撃を与え、多くの店が閉じられることとなった。そして現在残っている店は、クラウドファンディングや常連からの寄付などで生きながらえたものだが、それでも決して経営的は楽ではない。その名残は彼らのウェブサイトやお店にある「カンパ箱」に見ることができる。

- 勿論、東京にもフォーク酒場はたくさんある。筆者が好んでいくのは、最近では四谷の「伽草子」、新橋の「落陽」。ちょっとご無沙汰だが好きなのは。横浜の「マークII」、神田の「昭和」、大森の「cocolo」「風にふかれて」あたり。いずれもライブや貸し切りがない平常営業の時はオープンマイクなので、入店してしばらくすると「やりますか?」とマスターに言われて、だいたい一人一回2曲くらい歌うことになる。だから、知らない店のドアを開けるときは「道場破り」に行くような気分だ。開いたドアの向こう側に、どんな腕っこきの常連さんがいるかわからないのだから。もちろん「聴くのが専門です」ということもOKだ。でも、筆者は少なくとも、やはり許されるならば1,2曲は歌ってみたい。となると、「道場やぶり」である。

- 前置きが長くなったが、今日の本論はここからだ。

- 地方都市にも上述のように多くのフォーク酒場がある。一見で行くのはとても勇気がいるが、一方で素晴らしい演奏や常連さん、マスター、希少な楽器などに出会えることも多く、勇気を振り絞る価値は十二分にある。最近では特に素晴らしかったのが福岡の「白いギター」と広島の「置時計」だ。なにせ、多くのアーティストを生み出した伝説の音楽酒場「照和(しょうわ)」を有する福岡、そして吉田拓郎さんや矢沢永吉さんに代表される多くのアーティストを生み出した広島はフォークオヤジにとっては聖地であり、そこにある店は至高の存在だ。

- この二軒、どちらも置いてある楽器といい、常連さんの一見を排除しない雰囲気といい、不慣れな一見を気遣ってくれるマスターといい、本当に高レベルのお店である。そして何よりも驚くのが、常連さんの演奏と歌がとても上手なことだ。ハッキリ言えば、東京のフォーク酒場で会社帰りに酔った勢いで歌っては音程を外している自分なんかとはレベルが違う。

- 福岡「白いギター」に二回目に伺った時、常連さんの定席とも言えるカウンターに座ったら、となりで背広を着たサラリーマンがちょっとお疲れでうたた寝しているご様子。そっとしていると、「用意できたよ」というマスターの声で彼はむっくりと起き上がり、ステージで堂々と座り、素晴らしい音色とテクニックで村下孝蔵さんの名曲を弾き出した。あまりにも上手なので、同じ村下孝蔵さんファンである東京の音楽仲間に聞かせようとスマホで急ぎ録音し、LINEで送ったところ、「なんで、そこにいるんですか」と即返信が。ちょっとその反応に戸惑って、状況を説明したら、なんと演奏している方はその音楽仲間のユニットの相棒だったのである。そりゃ、驚くわ。いきなり送られてきたLINEに添付された音源が相棒の演奏なんだから。

- 広島の「置時計」は、さらに敷居が高かった。というのは敬愛する吉田拓郎さんの故郷だからだ。この店、広島zoom-zoomスタジアム至近の、しかし静かなマンション街の中にある優しく、落ち着いたたたずまい。しかし、開けようとしたドアのドアノブがそれとは正反対の防音スタジオ用のごついドアノブ。「うへ~」と小さく唸る程緊張が増す。だが、店内は清潔で、置かれたギターはGuild、Gibsonに始まる素晴らしいものばかりで、一方でしっかりとYAMAHAのギターもある。ギターは木でできているため、その土地の気候や湿気にあっていないと簡単に傷む(反ったり、割れたり、歪んだりしてしまう)。だから日本では、実は日本のヤマハ、タカミネ、ヤイリなどのギターが非常に安定した音を出してくれる。

- 店内では既に五名くらいの常連さんが楽しんでいるが、席が….ない。と思ったら、マスターがステージ目の前の特等席に座らせてくれる、有り難いやら申し訳ないやら。常連さんの視界を遮ってしまうのだから。しかも、飲物を頼んで出してくださった時にポツリとマスターが仰ったのは「次の次ですから」。そう、「次の次があなたが唄う番です」、という意味だ。蒼ざめる。いきなり「他流試合」の始まりだ。一方で、今唄っている常連さんのレベルが尋常じゃない。高いオクターブまで破綻せずに発生できる歌声と上手なフィンガープレイテクニックをなにげにこなす彼はオールバックの穏健なワイシャツを着たビジネスマン。いやいや、この人の次に唄うのは拷問だ….。まぁ、その結果は聞かないでほしい。二曲歌って常連さんの温かい拍手の中、ステージから戻った筆者は敗北感にまみれてうなだれる。福岡の「白いギター」もそうなのだが、それくらい尋常じゃ無くみんな上手なのだ。そして誰かが唄うと、勝手にベースやキーボードやパーカッション・ドラムなどを入れてくれる。まさしくセッション、まさしくジャムができる人達が着ている。しかも、誰もそれを強要しない。この総てのおけるレベルの高さは何なのか?。

- 不思議に思って東京の音楽仲間(例の「なんでそこにいるんですか?」と訊いたヤツ、A君)と後で話をする機会があり、その疑問は氷解した。なんと筆者の経験と疑問は、見事に地方経済の構図を示すものだったからだ。

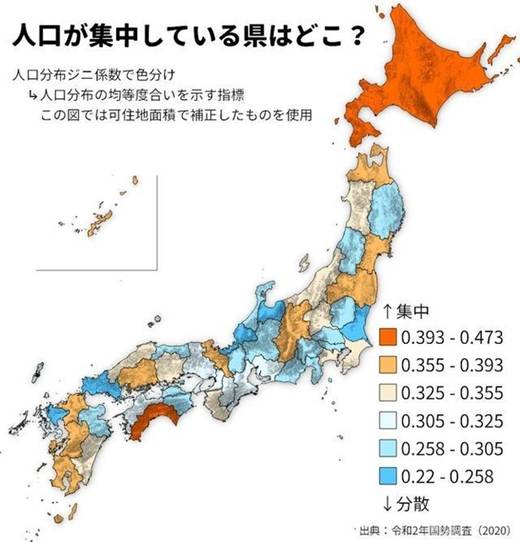

- まず当然だが、地方は人口集積度が低い。ということは、顧客が分散していることになる。だから、フォーク「酒場」なのに、車で来ている人が多い。そう、地方は自動車通勤が普通で、公共交通機関で通勤できるエリアは限られている。だからクルマやバイクで来店するため、お酒が飲めない。これは「酔って、憂さ晴らし」で唄いに来るのではなく、「そこにわざわざ行って唄う」という目的を達成するための「ディスティネーションストア」だということだ。実際、「白いギター」で右隣の人はトマトジュース、左隣の人は「アイスコーヒー」をオーダーし、マスターは当然のようにサーブしていた。

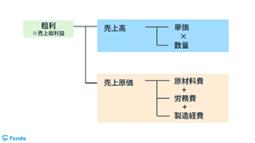

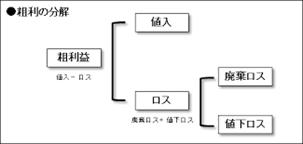

- 店が存続するためには、売上がいる。売上高=客数×客単価だが、客単価は値段が高い酒のボトルなどでなくソフトドリンクとなると高いものは望めない。テーブルチャージもどんなにつけても一人2,000円くらい。となると客単価は3-5,000円が限界。一方で客数=回転率×常連人数だけど人口集積度が低いのだから、常連となる人の数は限られる。つまり回転率で稼ぐしかない。つまりは、1)ボトルキープなどの高い酒を飲んで貰うこともできず、2)一次会の流れで仲間を連れてノリでどっと押し寄せる客が来ることも期待できず、3)賞味期限がある食材をキープして手の込んだ食事を出すのも難しいという制約条件で店の売上を維持するしかないという、極めて難しい経営課題を背負っている。そこにコロナ禍だ。4)顧客行動の変化、5)声を出して飛沫感染させてはいけないという店側の対処費用、6)そもそもの営業時間と日数の制限。大変な話だ。

- 内容が重複するがA君の言葉によれば、「だから、地方の車やバイクで来るようなフォーク酒場の常連さんは上手なんですよ。酔った勢いの『ノリ』で来るのでは無く、音楽をすることが目的の常連さんが集まるサロンなんですから」。なるほど。そして、これは僕の想像だが、常連さんはなんとしても自分達にとって重要な「サードプレイス」である、この店を潰してはいけないという気持ちがあるから、一見さんである筆者にも優しくしてくれる。うん、確かに筆者も馴染みの音楽酒場がコロナ禍で地獄を見ている時に、寄付もしたし、空き時間を見つけては通って、なるべく利益が出そうなボトルを入れた。わざとたっぷりウヰスキーをグラスについで、飲まないで帰ったこともある。そうすれば、ボトルの回転が速くなるからだ。東京の店も決して楽ではないが(特に賃料や酒、食材、水道光熱費の値上がりが厳しい)、地方はもっと厳しいだろう。

- そういえば、青森に行ったときも、仕事を終え、顧客との会食がなかったので、定年後、ふるさと青森に帰った音楽仲間と音楽酒場を冒険気分で訪ねた。二階への階段をふうふう言いながら昇って開けたドアの中は、まるでブルーノート東京のような広い面積で、家具も非常に重厚で立派なもの。飲物の種類もとても豊富で、なによりステージと機材はしっかりしており、置いてある楽器もヴィンテージものばかりだ。そんな店だが、店内にいたのはタバコを吸いながら帳簿を整理しているマスターが一人だけ。これはしんどい。そもそも、東京でも21時を過ぎると繁華街の人が電車の駅に向かって、街から人が急激に減るのに、青森ともなれば21時では、そもそも道ですれ違う人も殆どいない状況だ。経営として成り立つのがいつまでか、それを考えると音楽仲間との帰り道、黙り込んでしまった。

- そしてこれは音楽酒場だけの話ではない。筆者の研究調査対象のメインである小売業、流通業でも、ハッキリしているのは、人口減少と高齢化のため「胃袋の数と量が減る」=食品売上が減る、ことだ。衣料品もユニクロなど幾つかのアパレル企業の努力のおかげで、それを超える衣料品は、いわゆるブランドものか、もしくは趣味性の強い古着やセレクトショップものくらいしか残らない。では、雑貨は?。3COINSのようにユニークな興味そそられるものには心惹かれるだろう。しかし、単なる雑貨は百円ショップで買うのが最も賢く、そして楽しい買い物経験(CX)ができる。つまり「規模拡大が経営を安定させたり、収益を増大させる基盤ではなくなった」のだ。これについて次週に譲ろう。

- 小売業も音楽も地方から新しいものは生まれる。小売や外食ならば、ユニクロは小郡、青山商事は福山、トライアルは福岡、アクシアルリテイリングは長岡、ヨークベニマルは郡山、びっくりドンキーは北海道、だ。東京で生まれたユニークな店と言えば、新宿の裏通りから始まったドン・キホーテ、PPIHだろうか。でも、思い浮かぶのは、やはり地方発祥の企業だ。しかし、その地方自体の消費はとても難しい問題を抱えている。この矛盾を政治や経済界は解けるのか。誰も予想はできないが、はっきりしているのは、人口・高齢化・所得・容易なことではないということだろう。

- 「越中富山の薬売り」の楽しみには何だったのか、とAIアプリで訊いてみたらこんな答えが返ってきた。「各地の風土や文化に触れること」、「地元の人々との交流」、「珍しい物産といの出会い」、「美しい景色や名所旧姓の鑑賞」、「宿場町での休息と食事」、「新しい派遣や知識の獲得」、「家族や故郷への土産話」。確かに薬売りは全国を回って集めた情報や面白い話を顧客に話すことが付加価値だった。そして、今、ネットという新しいツールを使って、遠い地方の店に来てくれずとも、その店の常連さんやマスターの高い音楽技術を楽しめるサービス、つまり配信を行っているところが増えている。

- 文化は地方から生まれる。新しいテクノロジーやツールが、その文化をマネタイズすることで地方の衰退が逆回転すれば良いのだがと願ってやまない。

(了)