- タイトルは「どてらいこく」と読まず、「どてらい・くに」と読む。「どてらい」とは大阪弁の「どえらい」と同じ紀州地方での方言で、「とてつもなくすごい」という意味だ。

- 両親が別々の仕事ながら、自宅を仕事場にした共働きだったので、よく一人でテレビを見て過ごした。同級生はテレビを見る時間や番組を制限されたというが、筆者の親は仕事中なので何でも見放題。「8時だヨ!全員集合」、「宇宙戦艦ヤマト」といった定番から、「11PM」、「ウイークエンダー」といった子供に見せたくないと言われる番組まで、実によく見た。両親が昭和一桁前半生まれなので、好んで見るものも古く、「水戸黄門」、「暴れん坊将軍」、「大岡越前」などの時代劇に加えて、彼らの青春のスターである橋幸夫・舟木一夫・西郷輝彦の「御三家」が出る番組は特に好きだった。

- その中で俳優としても活躍した西郷輝彦が主役を演じた「どてらい男(やつ)」は、実在の専門商社である「山善」を波瀾万丈の人生の中で成功させた創業者山本猛夫の立志伝だ。ちなみに原作は花登筐、こちらもコテコテの関西人。登場人物が語る関西弁と商人魂とに、関西が遠い場所だった北海道で筆者は「大阪はあきんどの町」というのを、くじけても、くじけても立ち上がる主人公の姿から知ったように思う。今の山善は工作機械だけでなく消費財のメーカーでもあるが、ドラマで描かれる時代の山善はスパナやレンチなどの機械工具をいかに高品質の商品を安く仕入れて売るか、そして多くのライバルや妨害活動にも負けないという、かなり格好いい感じで描かれていた。

- いきなり「どてらい男」から始めたのは、最近の中国や米国の動向を見ていると、「どてらい男」ではなく、この二国、「どてらい国」だと思うことが増えたからである。ちょっと前の「流通閑話」でも書いたように、マスメディアやSNSのコメント欄では、中国や米国に対する批判的なコメントが少なくない。中国は一方的で尊大な数々の会見やアフリカ屋東南アジアなどとの積極的な関係構築、米国は言うまでも無くトランプ関税に伴うトランプさんの経済に関する知識への疑問やコロコロ変わる発言などに、だ。でも、「全員が同じことを言い出したら、その逆を考えろ」と上司から教えられたひねくれ者の筆者には、どうもこれらの報道やコメントを素直に受け取ることができないでいる。

- まず中国。中国製のスマホ用やEVのバッテリーが燃えたとか、海外旅行中の方の傍若無人な振る舞いのショート動画とか、ネガティブなものが多く流れている。しかし、筆者が驚愕したのは4月初旬の「中国電気自動車メーカーBYDが日本の軽自動車規格に適合したプロダクツを作る」というニュースだ。軽自動車は日本独自の規格で、全自動車販売数の35.3%(2024年)を占める。「一人一台」の自動車が必要になるところだけでなく、道幅が狭く、小回りが利く自動車の利便性が認識されている都心部でも軽自動車の人気は高い。筆者が知る限り、スズキ自動車の2024年型のスペーシアカスタム(ターボ付)は、ありとあらゆる他者の良いところをパクって搭載したモデルであり、その利便性は怖ろしいほど素晴らしい。しかし、グローバル市場を攻めることばかり考えてきた多くの世界の自動車メーカーは、大型化、高級化、新機能などにばかりフォーカスしてきたのが実際だ。

- そこに日本ローカルの軽自動車規格への参入だ。トランプさんが「日本には米国車は一台も走っていない」と無茶苦茶なことをいうが、1997年にGMが日本攻略車として売り出した「サターン」やダッジ(クライスラー)の「ネオン」の大失敗、いつまで経っても右ハンドルを作らず、日本の道路事情に合わないドデカい車はシェアを取れないでいた。一方で、ジープはオフロード車として圧倒的な人気を誇るし、キャデラックは押し出しの強い高級車の代表、クライスラーCTSも同様、シボレーカマロやフォードマスタングは米国スポーツ車のアイコンだ。いっそ、日本の道路事情に合わせた、しかし豪華な内装で押し出しが強いモデルを作ったら買いたい層は多いはずだ。個人的な印象だが、メルセデス・ベンツの故障率の上昇はうなぎ登りだし、フィアットは全部EVに振ったのでルパン三世に憧れる人は在庫か中古のFIAT500を買うしかない(アバルトがEVになって、爆音排気量をスピーカーで流しているのは、もはや冗談としか思えない)。AudiもEVシフトしようとしたが思うに任せず、よさげなメーカーってどこだろう、とクルマ好きの筆者は思う。米国車も辛いけど、欧州車だって方向性を見失っている印象だ。それを考えるとBYD、そしてDeepSeekをホンダに、HUAWEIをトヨタに売り込んだ中国のしたたかさは、さすが中国三千年の歴史としか言いようが無い。

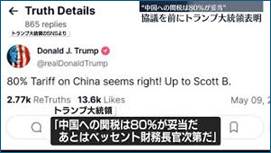

- 一方、米国。世界中がトランプ関税と日々のリリース・発言に右往左往し、非難しまくりの状況は相変わらず変わっていない。確かに、トランプさんの発言の大きな変動はいまだ変わらず、そのボラティリティの高さに世界中が振り回されていることは事実だ。でも、その中に、予想と違う方向に行ってしまった時には修正するしたたかさ、高いハードルをふっかけておいてからハードルを下げて恩を売るという華麗なテクニックも見ることができる。昨日の中国への関税を従来の145%という驚異的な水準から80%に引き下げる意欲を見せたのがその一つだ。また、英国との関税交渉合意も興味深い。英国がEUを離脱したものの、その後の混乱はご存じの通りだ。かといって、今更EUに頭をさげて戻るのは嫌だろう。それを背景にした合意は「美味いなあ」と思わざるを得ないし、もう後がない日産自動車は唯一英国で工場を持っている日本車メーカーなんだから、英国で作って米国に売ることを考えたらいいんじゃないだろうか。

- トランプさんが就任して100日。みんなもうわかってきているが、いくら関税を上げても、部品を作る能力がない米国では、アッセンブリラインだけでは製造業は復活できない。ボーイングの再建が良い例だろう。また関税引き上げは中国を始め、海外からの輸入物に頼らざるを得ない米国にとっては物価上昇、生活困窮の原因にしかならない。それによる理由とは違うが、政治に力を入れたイーロン・マスクさんはちょいとテスラの面倒を見ることから遠ざかって、テスラは短期的には酷いことになっている。そして、トランプの発言は金利、国債、株式の「米国売り」を招いた。これを受けて世間は袋叩きだ。

- でも、ちょっと冷静に考えてみよう。あちらは一国の大統領。しかも、追い上げられているとはいえ、2024円に29兆ドル世界一位のGDPを誇る国だ。様々なインテリジェンス機関を持つ中で、私たちが感じたり懸念するような問題を理解していないことなどあるだろうか?。そして、それは中国やロシアでも同じだ。いや、もっと言えば、日本の政治家だって「ちょっとなぁ」という人もいるけど、多くの人は毎日官公庁からのブリーフィング、講義を受けて、あちこちの委員会に出席し、詰められ、返答し、週末は地元に帰って情報収集と選挙向け活動をしている。保有している情報量は相当なものだろう。

- そう考えると、やっぱり中国と米国は、なかなか食えない「どてらい国」なのだ。我が家はパートナーがNHKでテレビのチャンネルがハンダ付けされているのではないかという家庭で育ったため、その影響で一緒に住み始めてからテレビはまずNHKという生活が続いている。で、最近は色々なことが起こるので、「ちょっとニュースみたいな」とNHKの7時とか19時とか21時のニュースを見るのだけど…殆ど欲しい情報は得られない。若者が言い出した「テレビつまんない、見ない」が、どうも50代、60代にも波及してきている。でも、それは「逆転の発想」、「すべてを疑え」という視点からすれば、決して悪いことではないような気がする。というわけで、保有している投資信託の基準時価は大きく低下しているのだが(涙)、これから「どてらい国」が何をするのかを興味をもって見ている最近なのだ。