- 谷口ジローという素晴らしい漫画家がいた。鳥取県出身、2011年フランス芸術文化勲章「シュヴァリエ」受賞、2017年没、享年70歳。今もドラマで愛される、久住昌之氏原作の「孤独のグルメ」をはじめに、「歩くひと」「犬を飼う」「遙かな町へ」など秀作が多数。中でも関川夏央氏の原作、というよりタッグを組んだ「坊っちゃんとその時代」五部作は、筆者が読んだ漫画の中で常にトップ3に入る傑作だ。「明治」という近代日本を生むために明治人がどれだけの苦悩を抱えていたかを描くこの傑作ほど、「近代日本」を理解するのに役立つ指南書はない。そして筆者がいつも痛飲した夜もしくは翌朝に思い出すのが、第一巻(これがやはり一番の名著だが)で文豪 夏目漱石がつぶやく「酒はいかんよ、全くいかん」というセリフだ。そう、筆者は出張先のホテルで二日酔いで目覚めて、早朝、これを書いている。

- 「酒はいかん」と夏目漱石が後悔とともに呟くのは、彼がよく言えば「酒癖が悪い」、悪く言えば「飲むと暴れる困ったオッサン」だったからだ(これも同著に詳しい)。さすがに筆者は、暴れはしないが、酔うとコンビニでついついアイスだの、お菓子を買い込み、ホテルに帰ってはYouTubeなんぞを鑑賞しつつ食べ散らかし、そのまま寝て、夜中になんとも言えない気持ち悪さで起きるからである。毎回そうなのだから、「よせばいいのに」という昭和歌謡を夏目漱石ばりに呟いてしまう。「バカは死ななきゃ治らない」というのも昭和世代の常套句だが、まさしく「バカは死ななきゃ治らない」のだ。

- さて、なぜにそれほどに昨日は飲んだかと言えば、ある小売業の方と「購買の動機づけほど消費にとって重要なものはない」、ということで意気投合してしまったからだ。というのも、ここ一か月ほど、「ブランディング」とか「マーケティング」とかを考える事例が立て続けに起こっている。まずは「お花」だ。日本はオランダ、ドバイに次いで三番目に大きい花市場を有している。多分読んでくださっている方にとっては意外だろうし、その理由は筆者と同じだろう。そう、「花を買って帰り、家に飾る」という生活慣習を持っている人は日本では非常に少ないからだ。

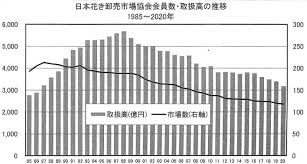

- パートナーの誕生日に花を贈る、という殊勝なことを筆者もしていたことがあるが、ある時にバッサリとこう言われた。「あのね、お花贈ってこないで。水替えるのも大変だし、枯れないようにエアコンにあてないようにするのも面倒だし、何より枯れたときの生ゴミが邪魔なのよ」。嗚呼、花キューピッドを通じて用意周到に大金6000円をかけて送った筆者の立場はどうなる…。それから我が家では家族向けに花を買うのは不文律の禁止事項となった。そして、実はこれはわがパートナーが横着なだけではなく、日本社会全体がそうだ。それが証拠に、花市場は縮小している。主な要因は、冠婚葬祭のような法人需要が激減しているからである。そう花と言えば、需要先としては結婚式、お葬式、法事、各種お祝いなどのライフイベントが大きい。しかし、言うまでもなく結婚式は数も規模も縮小し、お葬式も同様、法事も同様、そして各種お祝いが「母の日」などを中心にかろうじて花需要を支えているという危うい状況にあるのだ。

- ただ、海外、特に欧米を旅行する・した方は違和感があるだろう。そう、欧州では花が日常生活に溶け込んでいる。会社帰りに家に花を買って帰るというシーンは映画やドラマでも日常的だし、相対的に寒く、街の彩りが乏しい地域では意図的に窓際や色々な場所に美しい花が飾ってあるし、それを自治体が推奨したり、義務づけている。花を愛でる慣習は万国共通だ。特に日本は四季折々の花が咲き、それを楽しむことがレジャーの目的にさえなっている。春の「梅・桜」、夏の「ひまわり」、秋の「紅葉」(花ではないが)などだろう。

- そこで湧き上がるのが「なぜ、日本では個人が花を家庭向けに買わないか」という疑問だ。ひとつには我がパートナーの言うように「日持ち」させるのに手間がかかることや、狭い家の中で飾る場所に難儀することがある。ふたつめには、片手にベビーカー、片手に子供の手を引き、方にはショッピングトートバッグをかけた状態で、花びらを散らさないように切り花や花束を買って帰ることの面倒臭さ。そしてみっつめには、「花は季節ごとのお花を外に出かけて愛でるもの」という文化の違いがあるような気がする。そして、同時に花業界の「ブランディング」や「マーケティング」、「バックストーリー」への無頓着さがあるような気がしている。これらが相まって、「なぜ花を買うべきなのか」という「購買の動機づけ」をしてきていないことが問題である気がする。

- 事実、日本で一番大きい花の卸業者に伺うと、花市場が最大だったのは華やかな冠婚葬祭がはやった平成バブル期で、そこから徐々に減少に向かっている(上のグラフ参照)。この背景には「平成バブルが崩壊した後も、しばらくの間は法人需要が強さを維持したことによる油断」があったためだそうだ。つまり、「これはマズイ」と気づいた時には法人需要は減退し、そもそも個人宅で花を買う習慣のない中、手の打ちようがなかったとうことらしい。加えて、上記の要因で言えば、1)花の日持ちをさせる「コールドチェーン」(冷蔵物流)網の不整備、2)日常の買い物で持ち運びしやすい携帯でのパッケージ開発不全、があったという。では世界第三番目の市場を誇るお花需要の衰退は避けられないのか?。 そこでふと筆者が思ったのが、別の仕事のアジェンダになっている「酒」だ。

- 信じてくれないと思うが、学生時代まで筆者は酒を飲むのが嫌で仕方が無かった。そもそも、まだ味覚が子供の大学生くらいでは、酒は苦くて、辛くて、不味い。加えて、酔って発散しなければならないストレスなどない。しかも、クオリティの良い酒など飲まないし、飲めないし、知らない。パートナーはゼミの先輩に、キャンパスの裏山に登って「さつま白波」(芋焼酎、当時はかなり香りがきつかった)をラッパ飲みするよう言われたそうだし、筆者も年に1-2度あるサークルのコンパでは、どう考えても客の飲み残しを混ぜてボトルに戻しただけであろうウイスキーが出るカラオケスナックに連れて行かれて閉口した。それに拍車をかけたのは単純な動機だ。そう、同世代ならば必ず体験したマンガ「美味しんぼ」の影響である。今思えば、日本の食文化で「こうあらねばならない」というスタンダードを作ったのがこのマンガだと思う。恐るべし日本漫画文化。炒飯がパラパラでなければならないのも、当時流行っていたドライビールでなくヱビスビールを飲むのが通だというのも、すき焼きを食べるときに「ぐぅぅ、この鈍重な味は何だ」と批判せねばならないのも、すべて「美味しんぼ」の影響だ(筆者は炒飯はちょっと水分を含んだ方が好きだし、日本のバドワイザーとも言えるドライビールは飲みやすくて好きだし、すき焼きの甘じょっぱい具材と白いご飯を食べるのは大好きだ)。

- 話がそれた。「如何にして、余は酒好きになりしか」。これも単純な動機で、1)社会人になっての異動先の支所で同期が多くて飲むのが楽しかった(上司の悪口を言いながら飲むほど美味しい酒はない)、2)顧客がウヰスキー好きで殆ど毎日一緒にショットバーに通っていた、3)マンガ「夏子の酒」で日本酒ブームが訪れた、である。特に2)のショットバーは大衆店だったのだが、マスターが良い人でウヰスキーの飲み方、原材料の違い、産地、などについて、とつとつとだが、詳しく教えてくれたことが大きい。つまり、ウヰスキーという酒の持つ「バックストーリー」を知ったことで、グンとウヰスキーの世界に興味を持つことができた。

- ここで教えて貰ったことは数多くある。ウヰスキーを飲んだ後はグラスを片付けさせないで、今飲んでいるウヰスキーの香りと、前のグラスに残る芳香を嗅ぎながら違いを楽しむこと、香りを重視するスコッチは香りが沈殿するのでストレートか常温の水と1:1で割るトワイスアップ(またはフェイスアップ)で飲むこと、などなどだ。そして、これらのバックストーリー、もっとハッキリ言えばウンチクを広めたのがサントリーであるとマスターに聞き、ハラオチした。なぜならば、筆者の亡父は調理師で、一時期バーテンダーもやっており、何故か実家にはサントリーの「カクテル図鑑」や「洋酒天国」といった広報誌が置いてあったからだ。

- そう、道産子の筆者は「ウヰスキーはマッサン(=竹鶴氏)が設立したニッカウヰスキーの方が旨いが、マーケティングに関してはサントリーは天才だ」と今でも思う。わかりやすいのは近年のハイボールブームだ。サントリーは多くのウヰスキーブランドを持つが、その多くは何種類かのモルト原酒とグレーンという醸造用アルコールをまぜた「ブレンデッドウヰスキー」だ。これを高度経済成長下ながら安月給のサラリーマンに、大量に消費させるにはどうするか?。 そう、まだ家庭用には普及していなかった炭酸水で割って出すのだ。ウヰスキー独特の甘みと炭酸水の爽やかさで大人気となったサントリーが展開したのが「トリスバー ダイナック」である。そして現在のハイボールブームは途中にコークハイ(ウヰスキーをコーラで割る)やソルティドッグ(ウォッカをグレープフルーツジュースで割る)などを経て、再登板となったのである。使う酒は昔の安いトリスではなく、中心価格帯で手に入りやすい角瓶、つまり角ハイだ。

- ちなみに証券アナリストをしている時、四半期に一度、海外機関投資家にプレゼンテーションの出張に出なければならなかった。こいつがなかなか厄介なシロモノで、飛行機のディレイや、移動の多さや、クライアントのスルドイツッコミなどで一日ヘトヘトになる。それが五日続くのだが、唯一の楽しみは週末だ。忘れられないのはウヰスキー飲みの聖地、スコットランドのエジンバラ、名門バルモラルホテルに宿泊したことだ。ホテルにつき、鍵を貰い、荷物を置くのもそこそこに向かったのはそのホテルのメインバー。聖地スコットランドの最高級ホテル。ここでスコッチを飲む。うーん、絵になるではないか(ならないか…)。

- 期待に胸を膨らましている筆者の、そんな思いをぶち壊したのは「何をお飲みになります?」と訊かれて頼んだグレンモーレンジを、フツーのタンブラーにボトルからドボドボ、と注がれた時だ。味わいも風情もあったもんじゃない。「ここは浜松町の秋田屋で飲むコップ酒か?」とツッコミを入れたくなった。二杯目のマッカランも同じ(一応、スコッチの女王と呼ばれてます)、そして〆のアードベック(シメはやはりアイラモルト)も同じ。なんと一番丁寧に注いでくれたのは、チェイサーで飲んだギネスビールだった(涙)。つまりは、そこで如何にサントリーが日本で作り上げた「ウヰスキーを始めとする洋酒のバックストーリーによるマーケティング」が上手だったのかと気づいた。ちなみにそのバーで出てくるウヰスキーは10-12年モノで、ビンテージなどなく「これなら、新橋のモルトバーでも飲めらい!」と言いたくなる物ばかりだった。

- いつものことだが、長くなったし、二日酔いで目が霞んできたので本コラムもそろそろ締めよう。酒が嫌いな筆者が酒を好んで飲むようになったのは、「飲みたくなる動機づけ」=バックストーリーによるマーケティングがあったからだ。この手法は日本では一般的で、日本酒における米の酒類、精米度、水、産地、麹、杜氏などがあの膨大な酒類の日本酒にバックストーリーを与えているし、温暖化で良い日本酒が造れなくなった酒蔵はご当地ジンや焼酎など別の酒類を製造し、それを地元名産として売り出している(ex. ウヰスキー厚岸、積丹ジンなど)。サントリーが開発した、このブランディング文化に舌を巻くばかりだ。そして、これはあらゆる消費財、特に嗜好品=非生活必需品に応用出来るだろう。そう、お花はまさしくそうなのだ。ちなみにドライビールのパイオニアであり代表格のアサヒビールのスーパードライは「美味しんぼ」での酷い描かれようにもかかわらず、温度管理の徹底と在庫管理の徹底(=新鮮度)をブラッシュアップして、返り咲いた。それに対して筆者の故郷が誇るサッポロビールはヱビスビールの成功とサッポロクラシック(一応北海道限定)、赤星瓶ビールなど通好みの商品をラインアップしているが業績は…である。

- 既に旧聞に属するが、「なぜこの店で買ってしまうのか」という本が流行った時期があった。今思えば、行動経済学とブランディング論を併せた名著だ。そう、「非日常品の嗜好品を何故買ってしまうのか」、そして「買わせる技術」、これが消費財と流通業の醍醐味であるように思えてならない。この春の決算発表シーズン、複数の優良スーパーが打ち出した方向性が全く同じだったことには驚いた。それは「粗利益を取るためのプライベートブランドではなく、旨くてつい手が伸びる商品を売ることに帰結する」だった。お金という投票券を毎日投票箱に入れる消費者はバカではない。でも、一方でバックストーリーに文化や歴史の香りが散らしてある商品への出費は惜しまない。その矛盾が消費の面白さであり、奥深さだとつくづく思う。

(了)

盛り沢山の話題と

参考資料にビックリビックリ。

色々、刺激頂きました。