- 「はぁ~?」、最近ふとそういう言葉を漏らすことが増えた。新聞・テレビ・SNS・Web何を見ていても、そう呟いている自分がいる。そしてそのあと、大抵出てくる言葉が「またかよ~」だ。「歴史は繰り返す」という有名な言葉があるが、「ほんまにその通り、既視感・デジャビュだらけ」と思うことが多い。

- その一例は、7/2の日経で大きく取り上げられていた「米スタバ 40年目の失速」という記事だ。要するにスターバックスコーヒーの業績や消費者からの支持が落ちているという内容の記事なのだが( https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN23CST0T20C25A6000000/ )、筆者が「はぁ~?」と思ったのは、スタバがダメになったという内容そのものではない。そこに至る迄の背景を理解して、この記事は書かれているのだろうか、という疑問だ。実はスターバックスはずっと成長を続けてきたわけでなく、大きな挫折を味わった時期がある。これは実質創業者のハワード・シュルツの著作、「スターバックス成功物語」(1998年4月出版)と「スターバックス再生物語」(2011年4月出版)に詳しい。スタバの大いなる成功、そして挫折、さらに再度の崖を這い上がってきたことはスターバックスを知るものにとっては常識である。今回の記事はセンセーショナルではあるが、サプライズではない。企業はそういう成功と失敗を繰り返して存続すること、それこそが企業評価に値するからだ。これは筆者の誤解であってほしいが、この記事を書いた記者が、この二冊さえ読んでいなかったというのだけは、あってほしくない。

- 詳しくは記事を読んでもらうのが一番だが、執筆者は、1)フランチャイズに任せたことで店のクオリティが落ちている、2)そのせいで中国のコーヒーチェーンに負けている、3)シュルツ氏は2022年にニコル氏という再生請負人を雇ってリカバリーを狙ったがうまく言っていない、ということが書きたかったらしい。ちなみに3)の理由としてシュルツ氏も含めて労働組合との対立を解決できてないことを挙げている。ちなみにこの記事は、ここで取り上げた「上(第1回)」のあとの「下(第2回)」に分かれていて、その「下(第2回)」では、4)中国での勢い低下、5)豪州・イタリア・ロシアでの勢い低下、6)日本だけが好調、という内容が記載されている。でも、それは申し訳ないが当たり前だ。米中も米露も互いの立場の関係があまりしっくりいっていない最中だから、中露からはスタバを含めて米国企業は締め出しを食っている。また、豪州はそもそも紅茶文化だし、米国は「ボストン茶会事件」のような植民地支配問題と所得の低さで紅茶が買えず紅茶文化が根付かなかったことや紅茶が高価であったことからコーヒーが好んで飲まれるようになったという背景がある。加えて、イタリアはスタバの得意とするエスプレッソの誕生の土地だ。悪いけど、スタバでエスプレッソ飲むより、イタリアの小さなバルで飲むエスプレッソの方が10倍おいしい。よって、中露、豪州、イタリアをスターバックスの鈍化の例示として書かれても納得感は薄い。

- 別に日経新聞に恨みはないが、さらに3)について言えば、労組の設立と労組との対立はどの産業でも起こっている話だ。米国ユナイテッドスチールの買収がうまくいかなかったのだって、全米鉄鋼労働組合が反対したからであり、その背景には企業の改革案(今回は日鉄による買収)が自分達の生活を改善するかどうか不透明で読めないという理由がある。日本の多くの労働組合だって、同じ不安を組合員はかかえており、だから、より強い交渉力を持つために特定の政党や政治家と協力関係を結ぼうとする。米国の民主党の強い支持母体に労働組合があるのと同じだ。事実、7/1の日経では「参議院選挙、労働組合「締め付けやめた」 組織離れとの戦い」( https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA137Z10T10C25A6000000/ )という記事には、そういう動きが詳しく解説されている。

- 産業企業をみるうえでは、その歴史的経緯をきちんと把握しておくことが必要だと筆者は思う。そうでないと、まるでそれが新しく起こっているムーブメントのように勘違いしてしまいがちだ。そうでなくてもIT機器の発達で情報洪水の世の中だ。その時代を経験した人か、歴史を捉えることが習慣づいていなければ、事実や歴史はどんどん流されていって、忘れ去られていく。気をつけないといけない。

- 似たことを最近感じたのは「ウナギ」だ。そう、EU欧州連合は今年11月の会議で「すべての種類のウナギ絶滅危惧種」として国際取引禁止の規制対象にするという提案を出すという話題だ。ちなみに似た話題で、ミナミマグロ(本マグロ)の乱獲で個体数が減っているから規制すべきだということも以前から言われている。実際、7/11の日経電子版で「違法調達 マグロ地中海から日本に大量流入~水際審査、国際基準満たさず~」( https://www.nikkei.com/telling/DGXZTS00016020Y5A420C2000000/ )という記事で、それに関する「マグロロンダリング」について報じられている。

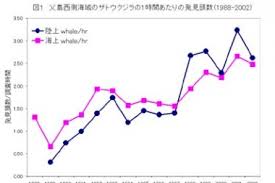

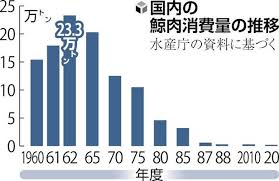

- その記事や主張が間違っているとは思わない。それを論証する何かを筆者が持っているわけではないのだから。ただ、「はぁ~、またかよ」と思うのは、言うまでもなく捕鯨禁止によって何が起こったかについては事後談としてどうなったかが徐々に認識されつつあるからだ。「クジラ 生息数 推移」で検索すれば、下記のようなグラフが多く見つかる。確かに捕鯨禁止によってクジラ頭数は増加したが、それはそれで新たな問題を起こしている。それは巨大海洋生物のクジラは人間が食べる海洋資源の6倍を食べるため、保護すればするほど海洋資源が食い荒らされるという問題だ。このあたりは孫引き資料では誤解を招くので一次資料である「捕鯨問題の真実(2014年)水産庁」( https://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/pdf/140513japanese.pdf )を読んでいただきたい。ちょっと古い資料なのだけど。

- クジラとミナミマグロ、そしてウナギの漁獲制限。気になるのは、これらが実際に蛋白源として食卓に上ることが少ない人々によって叫ばれていることだ。と同時に、クジラやイルカの捕鯨制限はいつのまにか自然保護団体と自称する人々の絶好の活動機会となって、それを苦々しく思っていた人々も多いだろう。ここらへんはアカデミー賞を受賞した「ザ・コーヴ」や、その舞台となった自治体が作成したドキュメンタリー「ザ・コーヴ~捕鯨問題の謎に迫る~」を探して御覧いただきたい(なかなか配信などでは見つからず、DVDなどのメディアで見るしかないのだけど)。

- おっと、話がずれそうになった。別に捕鯨禁止運動やミナミマグロの漁獲制限、ウナギのワシントン条約提案がどうのこうのということを書きたいわけではない。それぞれにはそれぞれの主張があるだろうし、それを一概に正しいとか正しくないとか結論づけることほど愚かなことはない。筆者が書きたかったのは、「これまでの経緯、ヒストリー、流れという長期の時系列を知らずして、時系列断面だけを切り取って物事を語ってはイカンよ」、ということである。スターバックスの記事も、もちろん執筆した人にはその人なりの考えがあって記事としたのだろうが、2011年にシュルツ氏が「スターバックス再生物語」を書いたときには想定していなかったような事態が起こったことが現在の新しい事態を引き起こしている、くらいのことは付記してあげるべきだろう。この記事を読むと、スターバックスが何も考えずに経営してきて、今、突然ダメ会社に転落してしまうというように読めてしまうではないか。個人的な印象だが、これでは書く対象に対して「愛情がない」と感じてしまうのだ。ヒトも企業も組織も、成功し続けることなどはない。必ず失敗や間違いや勘違いを起こし、苦労しながら前に進んでいく。それは仕方の無いことだし、当然だ。大切なのは、その失敗の理由をきちんと把握して、再び成功にもっていくことだろう。

- 具体的に言えば、ユニクロことファーストリテイリング(FR)だ。IPO前から有力なカジュアルアパレル店として有名だったFRは業界人や証券アナリストの注目を集め続けていた。今は滅多に見なくなったが、人が手を繋ぐ看板を掲げたロードサイド店でうたわれていた「ユニセックス」「ノンエイジ」という考え方は衝撃を与えたし、IPO直後に大ブームを呼んだ「フリース」が消費者に与えた影響力の大きさは今の常識では測りしてないインパクトだった。なにせ筆者が子供の小学校の参観日にいったら、来校しているオトーサンたち全員が来ているのはユニクロのフリースだったのだ。「パタゴニア」で数万円した暖かくて軽い防寒衣料フリースが、1,000円そこそこで、しかもカラフルな柄の中から選んで買える。これは一つの革命だった。そして、しかし、FRは失敗する。「フリース」の過剰在庫、そして新素材で作った「ロングダウンジャケット」が洗濯できるはずが水を含みすぎて洗濯機が回らず洗濯機が壊れる事態まで起こり、FRはお終いだとさえ言われた。しかし、そのあと「ヒートテック」や「エアリズム」といった機能商品で市民の不便を解消し、FRは大きく成功する。もちろん、トマト栽培やスリムなシルエットに傾倒したことで着られる顧客を減らしたりもしたが(=つまり筆者のことです)、洗濯機を壊した「ロングダウンジャケット」は「ウルトラライトダウン」として後年、不死鳥のように改善されて復活したし、「ヒートテック」や「エアリズム」は他社から類似品が発売されているにもかかわらず、その地位を失ってはいない。まさしく創業者の柳井正氏の著書「一勝九敗」だ。

- しかし、やがて企業もいずれ命脈が尽きる時がくる。しかし、それは「個人=ヒト」の命が尽きるように、「法人」という人格を持つ企業にとって、当然のことだ。それを時系列断面で捉えて「XXはダメになったねぇ」、と意地悪いことを言うのは悪趣味だろう。大事なのは、「その命が尽きるまでにどれだけのことをその企業がなし得たか」だ。今回のスターバックスの記事にこだわるが、どれだけのことをなし得たか、もっと情緒的に言えば、「どれだけ社会を幸福にしたか」という観点からいえば、スターバックスコーヒーはコーヒーチェーンというありふれたビジネスに新しい息吹を提供して、市民の幸福度を上げた。そして付け加えれば、刀折れ矢尽きていった多くの企業もまた同じだ。

- 7&IHDのここのところの苦しい状況をあざ笑うような記事が増えた。しかし、彼らの店があったことでどれだけ生活者のクオリティが改善しただろう。今から30年前だと思う、ある外資系銀行で朝から真夜中までバリバリ働いている女性の友人がこうボソリといった、「資料作りが終わらなくってさぁ、どうしてもお腹減って外に出たら、真夜中の2時くらいでもReady to eatの食べ物を売ってるコンビニって、本当に有り難い存在なんだよね」。また、大手家電メーカーが自社テレビの安売りをされないように販売ルートを得意するためにブラックライト(紫外線)で照らさないと見えないロット番号をつけて販売ルート管理をしていた事実を、参議院物価対策特別委員会の議員団とマスコミを集めて目の前でブラックライトを照らして曝露し、テレビを含む家電流通の自由化に先鞭をつけたダイエーの存在は、もはや遠い記憶の彼方だ。しかし、その恩恵を受けているからこそ、日本はいまだに家電量販店大国である。そしてもっともっとたくさん、企業が市民の生活を豊かにした事例はある。ただ、時間は経過し、記憶に限界があるため、それらは忘れ去られ、そして時系列断面の「今」だけが切り取られ報道される。しかし、それとSNSの切り抜き動画と何がちがうのだろうか。筆者が企業のヒストリーに拘り続ける理由はそこにある。

- 浅学非才の筆者にとってトランプ氏が何を考えて「トランプ関税」をあれだけの批判の中で強硬しているのか、正直なところ理解はできない。ただ、これまでの経験から思うのは、暗殺されかけ、今も多分相当な脅しを受けながらも考えを変えようとしないトランプ氏には何かそれを貫く信念があるのだろう。そしてそれが果たしてどう評価されるのかについて今はわからない。ただ、後年、それを振り返ることはとても重要だということは理解できる。やはりきちんと歴史を見つめ、記憶し、そして残していくことが重要なんじゃないだろうか。そんなことをスターバックスの記事を見てふと思った。

(了)

ありふれたビジネスに

新しい息吹。

それが大切。

出来るようで

なかなか

出来ないことと思う。

各企業

フレーフレーフレー♥

企業と人の関係に

改めて注目しています。