- 「失われた30年」、このフレーズはとても多くの機会で使われる。明確に誰が言い出したかはわからない。しかし、調べて見ると、この言葉の誕生の背景には三つの事象があったようだ。

- ひとつは1920~1930年代に活躍した「失われた世代」と呼ばれた米国の作家群だ。具体的には、ヘミングウェイやフィッツジェラルドなどの第一次大戦に対して,規制の価値観に懐疑的になった世代。そしてこれは、別の米国作家であるガートルード・スタインがヘミングウェイに言った「You are all a lost generation.-あなたたちはみんな『失われた世代』なのです」という言葉を、ヘミングウェイが小説に使ったことで、ロストジェネレーションという言葉が定着したとのこと。

- ふたつめは、1991年から始まった平成バブルの崩壊を長期不況の初期として捉えた「失われた10年」という言葉の登場だ。この言葉は1980年代の中南米の経済停滞に使われたものだが、それを日本にあてはめられたと言われている。ちなみに、平成バブルはプラザ合意で円高を人為的に創り出し、市中金利を低く抑えたことでキャッシュが社会にあまり、それが株式や不動産の投機に向かい、資産価格が上昇した。しかし、本来の理論値から大きく乖離した異常な状況(バブル)は小さなことの積み重ねで支柱を失い、崩壊したのが平成バブルの崩壊だ。

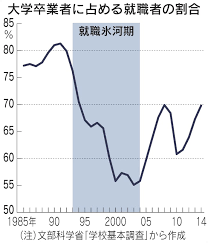

- そしてみっつめが、この平成バブル崩壊して日本が長期低迷に入った1993年~2005年に新卒となった世代(1970年代前半~1980年代前半に誕生)の就職が思うに任せなかった層を「就職氷河期世代」と呼んだことだ。これは文学の「失われた世代―lost generation」になぞらえて「ロスジェネ」と呼ばれている(池井戸潤の小説、そしてドラマ半沢直樹で有名な存在となった)。なおこの「就職氷河期」という言葉は1994年に「新語:流行語大賞」で審査員特選造語症を受賞している。

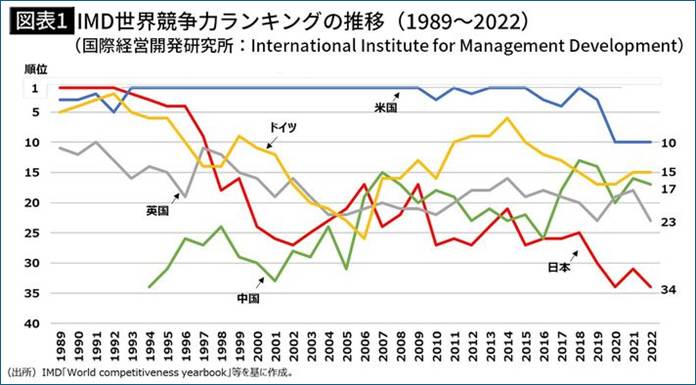

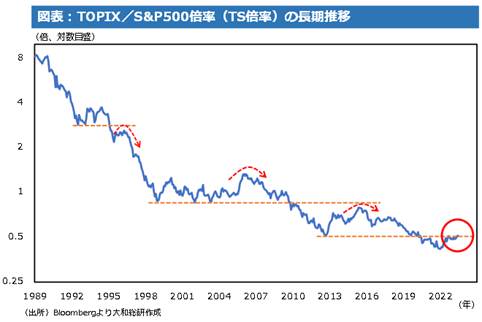

- これらの三つが繋がって、さらに10年が20年、30年と一向に景気回復が認められなかったことが、「失われた30年」という造語となった。通常は長期的な景気低迷は、いずれ「均衡の模索過程」を経て、均衡点に戻る。しかし、そうならなかった背景は、政治の50年体制の崩壊、低迷する景気を反映した株価低迷、不良債権処理に汲々としていたため未来に向けた投資とそのための資金調達が出来なかったこと、金融機関を始めとして大手企業が統合合併され、人的資源もその働き方が大きく変化したことなど、数多くのファクターが絡むので一口では表しようがない。ただ、ふと気づいてみると、日本という国が大きく取り残されていることとそれへの焦り、これは明確だろう。

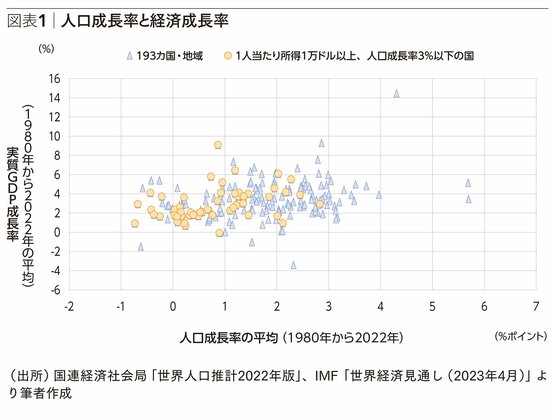

- ただ、「失われた30年」は、本当に「失われた『だけ』の30年」だったのかという点において筆者は、若干の疑問を感じる。確かに現実的に人口減少が火を見るより明らかであり、人口減少と経済総長は正の相関がある以上、人口減少社会では経済成長は望みにくい。また、日本国全体のバランスシートは元・通産官僚で数量政策学者の高橋洋一氏が色々なメディアで仰っているように、その健全性は財務省や政府、内閣が主張するのとは違っている。ただ、この論考に対して経済評論家の池田信夫氏は真っ向から批判、否定をしている。経済面においては色々な見方があり、「失われたか」「失われたていないか」について明確には言えない。

| 論点 | 池田信夫さん | 高橋洋一さん |

| 基準と結論 | 公式計数(財務省の連結BSやIMFのPSBS)を重視。日本は債務超過で、統合しても大幅には改善しない。 | 統合政府で見れば健全/資産超過に近い。少なくとも悲観不要という立場。 |

| 日銀の扱い | 日銀が国債を買えば、同額の当座預金等という日銀負債が増える。政府と日銀を連結すると、国債資産と政府の国債負債は相殺されるが、日銀負債(当座預金・発行紙幣)は残る→純資産は良化しない。 | 当座預金に実質的な「債務性」は薄い/政府紙幣で置換も理屈上可能で、利払いは最終的に国庫納付金として政府に戻るため、負担は限定的と説明。 |

| データ根拠 | 最新の令和5年度「連結財務書類」では資産1,048.9兆円、負債1,576.8兆円、差額▲527.9兆円(債務超過)。 | 「統合政府」での評価・解説(著書・動画・コラム)を継続。ネット負債は小さい/資産超過に近いとする説明が多い。 |

| 政策含意 | 金利上昇局面では日銀負債(付利)コスト上昇や国債費増で脆弱性が増すため、財政規律が必要。 | デフレ脱却・成長優先。過度な増税や緊縮は不要/国債はなお安全資産で運用余地がある。 |

- しかし、確実に若い世代はタブーを持たず、この閉塞感を破るのでは無いかという気が最近する。ひとつは前回の本コラムでも触れた「チームみらい」の安野貴博氏の存在だ。あれからも彼の動画や書籍を読んでいる。内容は明確だ。「技術がすべてを解決できるわけではないが、少なくとも膨大な時間と労力を使わずに時短出来るところがある。だから技術は大切」だ。それを静かに説くように語るその話には説得力がある。一方、最近面白いと思っているのが岸谷蘭丸氏だ。留学に関するスタートアップを経営すると同時に、海外の大学生でもある彼は与党・野党を含めた政治について正直な、時には辛辣な見方を語る。なかんずく面白かったのが、「ひろゆかない」という「ひろゆき」さんのもじりのようなインフルエンサーと、立憲民主党の若手議員にインタビューに行き「立憲民主党の存在意義がわからない」と議論をする動画と公明党のサブチャンネルで「自公が勝つのはクソゲー」と議論をする動画だ。その話し方や言葉遣いは62才の筆者にはやや抵抗があることを白状するが、しかし、話している内容は極めて真っ当だ。

- 何より思うのは、上述のように彼らはタブーを持たないことことで、一つ突き抜けた場所に進んでいること。具体的に言えば、筆者は学生時代は親に、社会人になってからは常識として「政治と宗教の話を外でするな」というタブーを教え込まれてきた。政治や宗教に対する向き合い方は百人百様であり、その見方の相違や無理解が人間関係やビジネスの障害になる、という考えが常識であった。しかし、彼らは易々とその壁を乗り越え、「これ、おかしくないっすか?」と政治家に言ってのける。もちろんそれらの動画には賛成出来ない部分も多く含まれるが、それを含めての忖度無しの議論ができる奔放さと知識にはハッとさせられることが多い。日本では若年層が政治に関心を持たず、投票にもいかないことから、世代間での互助がより重要なテーマになる中、その点についての議論が進まないでいた。しかし、2024年の都知事選で五番目の得票を集め、2025年の参議院選挙では当選した安野氏の存在は、そうした期間が終焉を告げているように感じさせる。

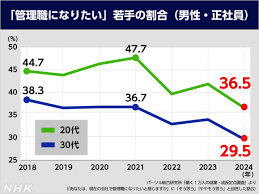

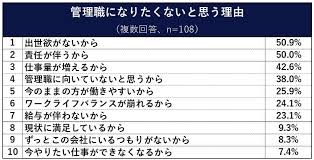

- 経営者の大きな悩みが、単なるワーカーがいないという人材不足では無く、「管理職候補」や「経営職候補」となる人材を若年層から探すのが難しいという意味での人材不足がある。「これは」と思う人物に、管理職となるポジションへの昇格を打診しても、「そういうのは(=責任を持つ)やりたくないんで」と断られるんだよという嘆きはほうぼうから伺う。しかし、一方でそれとは別のこのタブーであった「政治と宗教」を易々と超える世代が若年層世代であることも事実だ。

- 前回の本コラムで盆休みに、脚がもつれて真っ平らな横断歩道で転んで膝と肘がずるむけになったことを書いたが、その時に「大丈夫ですか?」と駆け寄ってきてくれた、「いかにも渋谷!」という二組のカップルが忘れられない。こんなオッサン、転ぼうと何をしようと「ばかじゃねえの」と放っておきそうなものだが、足を止めて心配してくれ、ずるむけになった部分を心配して近くのドラッグストアの位置まで教えてくれた。

- 私見だが、電車やバスで立っている妊娠中の乗客や年配の乗客に気づいて席をゆずるのは、圧倒的に若い世代が多い。そして彼らは隣に行くように海外へ翔ぶし、何よりも外国人の友人も大勢いる。確かに日本は「失われた30年」で多くのものを失ったが、一方で実は得ていたものも多くあったのではないか。平成バブル崩壊とITバブル崩壊、エンロンショック、リーマンショックなどの何度にもわたる貪欲な資本主義の失敗体験、スタートアップやアントレプレナーという新しい夢の叶え方、利他でもなく利己でもない中庸な生き方、などなど。そう考えると、やはり「失われた30年」は「学ぶ・得るものも多かった30年」ではないのか、そう感じるのだ。正直いえば、そう感じて生きていく方がターンアラウンドに向かう近道なのではないかという気持ちもある。

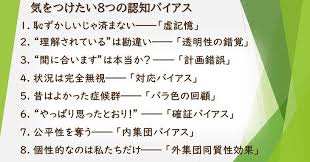

- そしてリスキーなのは、その「自分を正当化する認知バイアス」を捨てきれない層なのではないか、そんな気がしている。上述の岸谷蘭丸氏の動画に対して随分と酷いことを言ってSNS炎上騒ぎを起こした政治家がいたが、彼はしょっちゅうあちこちで炎上騒ぎを起こす。それは認知バイアスを解消できないでいるのかもしれない。日本が古から持つ、「諸行無常」「万物流転」「有為転変化」「人間万事最奥が馬」といった言葉と精神は、現代では「変化対応」という言葉で受け継がれている。認知バイアスから自分を解放することで、見えていなかった価値あるものがみえるようになるのではないか。そんな気が最近強くしている。

(了)