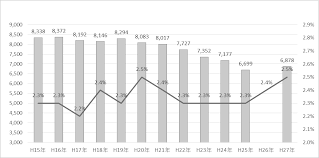

- タクシー運転手さんのなり手が少ないという。2010年に比べるとタクシードライバーの人数は40-50%減ったという。しかも平均年齢は60歳を超えており、いわゆる「流し」のタクシーがつかまりにくいのは、最近よく経験することだ。ましてや地方出張した時に、顧客の事業所に近いローカル駅におりて、タクシーを捕まえようと思っても乗り場には一台もいないのは、しばしば経験する。実際に、地方で生活している方々も列車やバスなどの公共交通機関の本数が減らされる中、出かけるための足には苦労している。なるほど、ライドシェアを解禁しようとしている当局の動きも理解できようものだ。

- ところが、だ。実際に仕事でタクシーを使っていると、その実感はビミョーに違う。まず駅のタクシー乗り場にタクシーがいなくても、「タクシーアプリ」で配車を依頼することが容易になり、しかもそのエリアは大都市圏だけでなく地方でも増えている。先日も北海道の「うーん、これは…ローカル!」という駅で降り、タクシー乗り場には一台もおらず、タクシー会社の電話番号(しかも市外局番が書いてないので携帯でかけるのは苦労する)を書いたビラが風にたなびいていたのだが、なんと「タクシーGO」で呼べた。駅前にはコンビニが一件、あとは通勤用だろうか駐車場しかないという閑散とした駅前で、わずか8分でタクシーが到着するのだ。クルマがミニバン(ノアとかステップワゴンとかの)で、座席には奥さん手作りの座布団が敷いてある生活感満載で、運転手さんもポロシャツにサンダルなのだが、それでもきっちりとナビに目的地の事務所を入力したら、最短ルートで送ってくれたことには驚愕した。

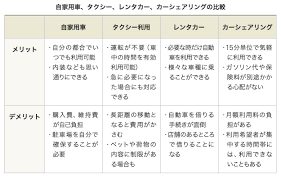

- また、それとは違う時だが、札幌の街で乗ったタクシーの運転手さんと四方山話をしていた時に驚いた話が「今の若年世代はクルマを保有しない」という話だった。確かに、1979年(筆者16歳)発売の軽自動車「スズキアルト」は定価47万円だったし、1986年(筆者23歳)発売のホットハッチ「トヨタスターレット」は131万円だった。しかし、いまや「スズキアルト」は120-150万円し、「トヨタヤリス」は165-240万円する。これに駐車場代、各種税金、燃料代、消耗品費などを勘案すると、実質賃金があがらない今の若年世代には負担が重いだろう。で、運転手さんによると、彼らはタクシーの乗るのだという。「割高じゃないですか?」と尋ねると、アプリでどこでも呼ぶことが出来、タクシーだから乗り捨てで駐車場不要、おまけにナビが装備されたタクシーは「間違いなく確実に」目的地に着くので、コスパ・タイパがバツグンに良いのだと。なるほど200万円のトヨタヤリスを保有するとトータルコストは280-300万円くらいになる。タクシーで仮に奮発して3,000円乗ったとしても、930-1,000回乗れる。五年で買い換えるとしたら、年間180-200回だから、二日に一回はタクシーの乗れるのだ。なるほど。

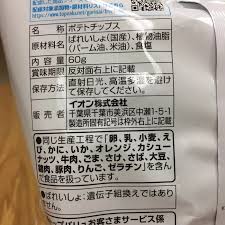

- スーパーマーケットの経営者からも、ちょっと驚く話を聞いた。スーパーはどこも粗利益率を上げるためにメーカーにOEM生産させたPB(プライベートブランド)を売り込むことにこの20-30年必死だ。ところが、その経営者が言うには、商品の売れ行きが二極化しているのだという。確かにコスパの良いPBは所得面で苦労している顧客には人気である一方、テナントで出店している「カルディ」や「ジュピター」、「久世福商店」、「富澤商店」などのちょっとお高いが珍しい食材を売っているところも人気が高いという。ユニークなのは、買い物籠の中の日常食はPBだが、帰りがけにそれらの専門店を覗いて一品か二品買って帰るのだそうだ。「これはイカン!」と自社の直営売り場でも、そうした商品をおいたのだが、それがからっきし売れないんですよ、経営者は肩を落としていた。「消費の二極化」はかなり以前から言われており、それは「高価格帯の贅沢品・高級品と、低価格帯の必需品・低価格品のどちらかを選ぶ傾向」のことを言うのだが、それとは違う「シン・消費の二極化」が起こっている。別名「プチ贅沢」とも言えるのだが。

- その話を聞いてふと思い出すのが、15年前の食品飲料業界担当の先輩証券アナリストの話だ。PBは低価格・低クオリティという印象があるのだが、それを変えたのが7&IHDの「セブン・プレミアム」だという。ちなみにその先輩は小売業から厳しい要求を受けている食品メーカー担当だから、筆者の顔を見る度に、とてもこのコラムでは「放送禁止」で書けないような悪口雑言を言って筆者をからかうのだが、「セブン・プレミアムは違う」のだと言った。それまでの多くのPBは「販売者」はパッケージに記載しているが、「生産者」は記載されていないケースが多かった。それはある特定の小売業者に「だけ」低価格商品を提供しているということを知られたくなかったからである。ところが「セブン・プレミアム」は堂々と製造メーカーの名前を載せた。ならば、他の小売業からクレームが来たかといえば、あにはからんや、NOだ。むしろ、食品メーカーは「セブン・プレミアム」を持って小売業の商談に臨み、「これは我が社が作ってます。しかし、我が社のNB(ナショナルブランド)とは若干内容物が違い、XXとXXを使って織らず、材料の質もわからない程度下げてあります。一方でこれ(代表製品のNB)は、クオリティ完璧です。セブン・プレミアムを御社に納品できませんが、しかし、特別キャンペーン価格で提供しますので、仕入れていただけませんか?」と商談するのだそうだ。実際、それで売れたメーカーは多く「セブン・プレミアム」様々だったという。ここには世間で言われて常識になっているように思っているPB vs NBという二項対立はない。

- 話はあちこちに飛ぶが、「まちかど景気」をウォッチしてさらに気づくのは「ギャルの増殖」だ。日本中で流行った1990年代の「ギャル」はSHIBUYA109などを発信地に、カルチャーは安室奈美恵さんや小室哲哉さん、モーニング娘。の音楽。ファッションはルーズソックス、厚底ブーツ、茶髪からスタートした様々なカラーリングヘア、ファンデーションで再現した日焼け肌、白色やカラーのアイメイクなどだ。時期は1990年代後半~2000年代初頭で、経済的には1997年の金融機関の破綻を含み、政治的には小渕内閣・森内閣・小泉内閣といった格闘をしている頃だ。そして、この「ギャル」が令和の今、復活していることは街歩きをしている人は気づくだろう。この背景には色々な要素が絡み合っているが、代表的なのは「平成時代の緩さ(SNSはない)」「自信をなくした大人に対する自由」などへの憧れがある。

- ちなみに「平成ギャル文化」は、松嶋菜々子さんや松たか子さん、竹内結子さん、堀北真希さんなどの「清純派女優」の人気を経て、AKB48・乃木坂46・けやき坂46などの台頭と反比例して消滅していくのだが、その結果残ったのはご存じのように第二次・第三次安倍政権による景気回復とスマホ・SNS普及・ポリティカルコレスとネスによる「息苦しい」時代だ。「令和ギャル世代」の親が「平成ギャル世代」で自由を謳歌していたことも、大きな影響を与えている。

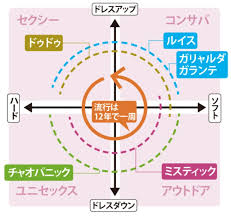

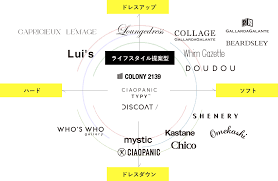

- ファッションアパレルの企業として手堅いビジネスを続けている株式会社パルは「パル アパレル サイクル」という有名なファッションライフサイクルの理論を持っており、それが長期間にわたる同社の成功の背景となっている。冒頭で書いた「クルマを持たない若年世代」と「ギャルの復活」、「パル アパレル サイクル」は一見違うことのように思われるが、根底は同じではないかと感じられる。現象は違っても、その根底にあるのは「サイクル」であり、それがどういう理由で現出するかがキーなのだと感じる。そういう視点で周りを見渡すと、そのままではないにしろ、若干形を変えて戻ってきている事象や時流に合った形で変化しているものなどが見つかる。このままサブカルチャー論に行きたいところだが、紙面も尽きてきた。それは別の機会に譲るとしよう。

(了)