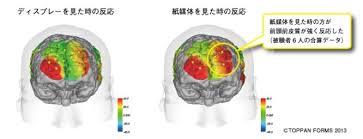

- 筆者はかなり強度の近眼で、ここ10年ほどは眼鏡を何度変えても、ぴったりピントが合わない。ディスプレイやスマホの見過ぎだろうか。そのせいで一番おっくうなのが、「本を読むこと」だ。特に文庫本と新書本の文字の小ささはヤバイ。かといって、単行本はソファでひっくり返って読むには重すぎる。かといって、Kindleなどの電子書籍は、今一つ頭に入ってこない。これは、どうやら、紙に反射して目に入ってくる「反射光」と、ディスプレイ自体が発光して目に入ってくる「透過光」では、パターン認識や記憶に残る力が「反射光」の方が強いらしい。ということで、文字を大きくする容易さでは電子書籍の方がメリットあるのだが、どうも特に活字系の本は電子書籍だと頭の中を上滑りするような感じで頭に入ってこない。これは仕事でもしばしば経験することで、推敲・資料チェックをディスプレイ上でやると何故かミスタイプや書き間違いに気づきにくい。むしろ、資源の無駄と言っちゃあ何だが、紙に印刷して赤ペン持って推敲・資料チェックした方がミスが見つかりやすいのもこの影響によるらしい。

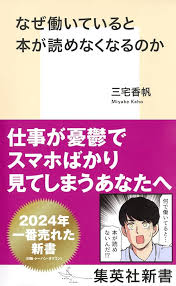

- まぁ言い訳かもしれないが、長きにわたって本を真剣に読む機会を逸していたが、この本はついついタイトルに惹かれて購入し、熟読した。「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」(三宅香帆著、集英社文庫)だ。まさしく筆者の悩みそのものではないか。帯の絵も妙にキッチュで、一時間もあれば読めるだろうと読み始めたが、これはどうして。テーマこそは題名通りだが、その内容の深遠さは予想を遙かに超えたものだ。ネタバレしてしまいそうだが、「労働とは何か、人にとっての幸福な働き方は何か」を筆者が読んだ本を事例に長い年月のヒストリーから編み出す、ある意味の社会学本である。と同時に、出てくる書籍とそれによって起こった社会現象を思い起こすと「果たして我々が、今常識と考えていることは本の数年、数十年前のベストセラーによってすり込まれた後天的な『常識』である」ことが、嫌となるほど分かるし、論証される。それはぐうの音も出ないほどだ。

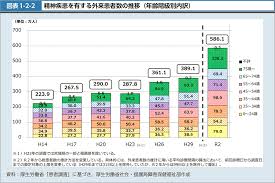

- 例えば、様々なポリティカルコレクトネス的道徳がルール化して息苦しくなって、複雑化している現代、心が疲れたり病んでしまう人が激増している。そこまで深刻でなくとも、「なんとなくモヤモヤする」、「気分が乗らない」、「あまり日々が楽しく無い」という人は少なくない。そうした中、比較的容易に受け入れやすいのは「ポジティブシンキング(積極思考)」だ。「なんでも前向きに物事を考えればそれは実現し、人生はうまくいく」という考え方は、もはや現代人にとって常識である。だって、日本でも「笑う門には福来たる」と、いにしえから言うのだから。

- ところが三宅氏の著作を読むと、これが日本社会に浸透したのはわずか30年前に、1995年春山茂雄氏(医学博士)が発表した「脳内革命」という書籍によってである。内容を要約すれば、1)マイナスの状況を前向き・肯定的に捉えることで脳から体に良いホルモンが分泌される、2)その「脳内モルヒネ(βエンドルフィン)」は成人病の予防や老化防止、自然治癒力向上に役立ち心身全体を好転させる、だ。確かに「幸せホルモン」(脳内物質)には代表的なものがあり、「アドレナリン」(やる気を出すホルモン)、「セロトニン」(一日のリズムを正常にするホルモン)、「オキシトシン」(触れたりすることで分泌される安心ホルモン)などの存在が後年の研究で明確となり、これらに「βエンドルフィン」が加わり、「幸せホルモン四種類」とされることで精神医学でも使われることから「脳内革命」はその魁となった。

- 一方でポジティブシンキングの弊害も後年明らかになった。「心や思考の性向が健康や経済状態、物理的現実になる」というこの考え方は、精神世界やスピリチュアルブーム、そして自己啓発セミナーやマルチ商法などに繋がっていったという批判がある。確かに振り返れば、1995年は1月に阪神淡路大震災、3月にオウム真理教による地下鉄サリン事件、7月に大和銀行巨額損失事件の発覚、など暗澹たる出来事が続いた。「脳内革命」の大ブームはそれらに抵抗するための民間療法であったとも言えるだろう。いずれにせよ、我々にとって、今や常識の日本のポジティブシンキングはわずか30年前にある医師の著書によって定着した、極めて新しい考えだということにショックを受ける。

- また三宅氏は「ノスタルジーこそすべてを癒やす」として、国民的ベストセラーの存在の背景を解明する。例えば、谷崎潤一郎氏「痴人の愛」だ。1920年に新聞連載されたこの小説はかなりエッジの効いた小説だが、三宅氏は、大正時代の「教養」が隔てたサラリーマン階級と労働者階級、そして労働者階級から這い上がろうとストレスにまみれたサラリーマン階級の儚い夢が「痴人の愛」という、カフェで出会った美少女を思想的な女性に育て上げ妻にするが翻弄され破滅するという「妄想」に繋がったと分析している。

- また、1970年代に絶大なサラリーマンの支持を得た司馬遼太郎氏の数々の小説の背景には、大正時代の労働階級からサラリーマン階級への「這い上がり」が形成した「立身出世」という日本を支えた大きなテーマ、夢へのノスタルジーが満載だったからこそ、あれほど多く読まれたのだと三宅氏は分析する。確かに「坂の上の雲」にしても「竜馬がゆく」にしても、すべては明治以降の「立身出世」を描いた小説だ。1970年代に入り、高度経済成長に陰りが見える中、「立身出世」によって成功が確約されていた時代へのノスタルジー、それが司馬遼太郎文学であり、司馬史観ではないかと三宅氏は述べる。実際、後年、「坂の上の雲」は「明治日本や日露戦争の美化と歪曲」「国家への無邪気な追従心」という批判が沸き起こったし、坂本竜馬も[大政奉還や薩長同盟、船中八策などは、坂本龍馬はさほど関わっておらず明治維新への貢献実績がない」ことが明らかになったりしている。ただ、それでも今なお司馬遼太郎の多くの小説が支持され、読むことで心の安寧を得る年代層がいるのは、三宅氏が述べている理由によるものだろう。そして、お恥ずかしながら筆者(わたし)も、その一員である。

- 三宅氏はさらに平成、令和へと思考対象をすすめる。彼女曰く、「ちびまるこちゃん」の作者である「さくらももこ」さんの第一エッセイ集「そういうふうにできている」というタイトルはまさしく平成の時流を表していたと。つまり、「経済」という「神の見えざる手」(アダムスミス)のアンコントーラブルナ世界において、もはや個人の努力は無意味であり、「そういうふうにできている」と受け入れるしか手立てがなかったという解釈は平成バブルとその崩壊、1997年に破綻した金融業界の護送船団方式の崩壊と、就職氷河期、非正規労働などによる怒濤の流れはすべて「そういうふうにでてきている」と受け入れることしかなくなった。そしてそのことが「失われた30年」と同意であることも私たちは知っている。

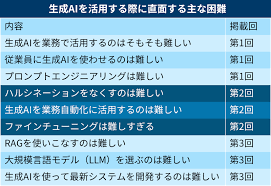

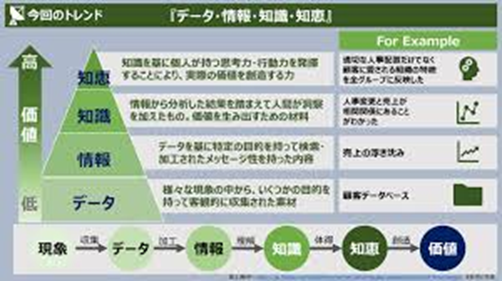

- 令和になって怖ろしい速度で発展したSNSに対する氏の見方は冷徹だ。「時短」が流行り、「すぐに結論がでること」を求める時代は要するに「情報を求める」時代であると彼女は言う。しかし、情報と知識は違うことを認識しなければならないとも彼女は言う。「情報とはノイズ無しの知識」であり、確かに結論と回答は得られるが、その情報が精製されたヒストリーやバックグラウンドはすべて捨象される。そして、それはあたかもリモートMTGや生成AIですべてのことを知ることが出来るようになったと「勘違い」している現代の世界を象徴しているようだ。生成AIのハルシネーションは、数年前に比べれば圧倒的に改善されたとはいえ、厳密にチェックするのは情報の原点となるWebや一次情報の在処を出力させ、それをチェックせねばならない。つまり、「まとめ」を超スピードでするツールとしては素晴らしく便利なのだが、その根底となる「知識」に触れるには原点に帰らねばならない。また、リモートMTGのツールの進化も凄いが、一方で、ほんのちょっと30分間会って雑談を交えて対面で話をしたときの充実度はリモートMTGでは得られない。

- そして三宅氏は最後の問いかけに移行する。「働くと本をよめなくなるのは、『知識』からノイズを除去した『情報』だけを安易に手に入れようとするようになったからなのではないか。そして、バックグランドなき『情報』を知っていることがさも優位な『情報強者』であり、無駄なノイズまで読み込むことを『情報弱者』と断定すること自体に過ちはないのか」。同時に彼女はこう言う。「働いていると本を読めないのは、仕事以外の文脈を受け取れなくなるから。大切なのは他人の文脈をシャットダウンしないこと、仕事以外の文脈を受け取ること、ノイズを嫌わないこと」。多様性の時代だと言う。しかし、ノイズという多様性の根幹を排除しようとするこの時代は、実は多様性の時代なんかではなく、「純粋まっすぐ君」(小林よしのり氏)を重視する世界、もしかすると恐るべきファシズムの世界なのではないか、そんなことまで考えられる著書だ。相当なネタバレをしているようだが、この書籍の深さはこんなコラムを読んでわかるものではない。三宅氏の怖ろしいほどの読書量に裏打ちされた、さらに深い内容を味わうことをオススメする。

(了)