- 二回連続で、消費者としての「ぼやき」になることご容赦。

- 筆者が小学校1-2年生の頃に「カセットテープレコーダー」が家庭でも普及し始め、そこにラジオ機能を搭載した「ラジオカセットレコーダー」、いわゆる「ラジカセ」が爆発的に普及した。それは、1)音を重視する大きいスーピーカーがふたつついた「ポータブルステレオ」タイプと、2)短波・中波・長波といった放送までラジオ機能が強化された「BCL(=Broad Casting Listening)ラジオ」に分化するのだが、驚くのはその価格と工業デザインの素晴らしさだ。価格は機能や大きさなどでかなり幅があるが、それでも3~5万円が中心だった記憶がある。これが、海外のラジオ曲に周波数を合わせる為に多才な電子機能が搭載されたBCLラジオにカセットレコーダーがついたモデルは5~7万円の価格帯だった。あれから50年近く経った今であれば、消費者物価指数の累計インフレ率が4倍強であることを考えれば、現在価値は20-30万円となる。そう、ざっくりいえば現代の最新鋭ノートパソコン、スマートフォン、タブレット一台の価格だ。

- そして、これらのラジオ・ラジカセはオークションサイトなどで依然として人気である。さすがに50年近く経った機械はあちこちが傷んでいるものの、今のパソコンやスマホと違って半導体集積した構造ではないため、部品をこまめに変えれば蘇るためだ。これと同じ立ち位置なのが、オーディオ機器やギターなどの楽器だ。こちらは「ヴィンテージ」と呼ばれる。筆者と同世代は、オーディオ機器ならば「トリオ」「ケンウッド」「マランツ」「アキュフェーズ」「マッキントッシュ(Appleではない)」、ギターならば第二次大戦前後の「CFマーチン」や「ギブソン」、「フェンダー」などと聞くと涎が出るだろう。これらも傷みが激しいが、優秀なリペアマン(=修復師)に治して貰うと、何とも言えない素晴らしい音が出る。特にオーディオもギターも「木」で出来ており、ワシントン条約でもはや伐採や輸出入が禁じられたものも多くなったため、その価値が上がる一方だ。筆者ももう20年前の円高時代に清水の舞台から飛び降りる覚悟でギターを買ったが、その際に同じ型番ながら二種類あり、一方はノーマル木材製版、もう一方は「ハカランダ(ブラジリアン・ローズウッド)」木材製だったのだが、後者は価格が1.5倍したため、ノーマルを買った。しかし、これを今はハゲシク後悔している。もはや、ハカランダ製のその型番のギターは新品では手に入らず、中古とても、とてつもない値段がするためだ。

- しかし、ラジオ・ラジカセ、オーディオ機器はプロダクツとしての素晴らしさが必ずしも続かなかった。もちろん、パソコンやスマホや色々な新技術製品で音楽を再生できるようになったことが大きいのだが、まず工業デザインが陳腐になった。これはICやLSIを使って基板集積度があがり小型化したことの逆でもあるが、堂々たるスイッチやダイヤル、細かく機能が別れた選局装置が不要となり、デジタル技術で一髪で狙った周波数や音色などを出すことが可能になってしまったためである。ノスタルジーたっぷりなオヤジ的な書き方をすれば、モデルチェンジによって「そそられない、つまらないデザイン」になったのだ。

- そして、これと同じ運命を辿っている工業製品が自動車だ。若年世代が自動車に興味を失ったとは言え、まだまだクルマ好きは多い。しかし、同時に最新装備満載の新型車が素晴らしいとわかっていても、旧車と呼ばれる前の世代のクルマに乗りたがるクルマ好きは少なくない。クラシックカーとは言わないが、1980-1990年代頃の中古車を探して、多少のレストアをして乗りたがる向きは少なくない。私見を言えば、トヨタの「クラウン」がそうだ。「クラウン」の販売キャッチフレーズは「いつかはクラウン」。バブル期には、日産「レパード」「インフィニティQ45」やトヨタ「スープラ」など高級車が出だが、その後も継続して生産され、受け入れられたのは「クラウン」だった。役員車や社長車、社用車はクラウンであり、「クラウン」で朝、家まで迎えに来て貰うことが重役以上の経営者のステータスであった。実際、クラウンは1955年~2022年まで15代にわたって作り続けられたが、その形状や考え方の根底は変わらない。しかし、しかし、2022年を過ぎてから販売された、大胆にスタイルを変えた「クラウン」は4種類ものスタイルから選べるにもかかわらず、あまりクルマ好きの食指は動かない。そう、15代・約70年にわたって続けてきたものを打ち切ったからだ。それは「革新」とも言えるが、一方で「顧客のニーズ」を無視した結果とも言える。「頻繁なモデルチェンジ」は、時にはマーケットや顧客支持を大きく失う。だからこそ、「定番」の価値は高く、その存在意義は重い。それは「現状維持バイアス」が働いているからではなく、消費者の「それ『が』いい」という暗黙のメッセージを、「それ『で』いい」だと勘違いしてしまうからだ。

- 筆者の担当領域の流通・小売・飲食・消費産業でも「定番商品」をしょっちゅうモデルチェンジするという現象は頻繁に見られる。例えば、肌着や靴下、ワイシャツ、ジーンズ、オーラルケア関連、などなど。これらは自分の使い方や好みに合っているから購入し続けているのだが、だからこそモデルチェンジ品はしっくりこない。筆者のパートナーはしばしば「どうして私の好きなものは生産中止になるの!?」と怒るのだがその気持ちはわかる。生活の必需品で、もっとも基本的な製品だから、下手に変えられると使いにくいし、おさまりが悪いのだ。時々、「目先をかえれば消費者は喜んで、ついてくるだろうという『なめた』考え方」をしているのではないかと疑ってしまうことがある。だって価格は必ず引き上げられるのだから。これは食も同じだ。好きだったアイス、お菓子、乾麺、海苔、カレー粉、などなど、どんどん消えていきモデルチェンジされる。なのに「なんだか美味しくないね」と話すのは我が家族だ。

- そうした中、我が家の超定番は前に書いたと思うが、イタリアのデロンギ社の暖房器具「オイルヒーター」とパナソニックの「プラズマテレビ」最終型だ。前者は子供が生まれた30年前に購入し、後者は引っ越した18年前に買ったが、今なお元気で、しかもその性能は素晴らしい。オイルヒーターは無骨な作りではあるが、部屋をまたいで引きずり回して使ってもコード部分もスイッチも何も傷まない。プラズマテレビはその構造上、同じ映像を映し続けるとその映像が「焼き付く」と言われていたが、最終型ではそんなことは全くなく、液晶テレビに対して物理的性能としてスポーツなどの速い動きへの追従度の高さと色鮮やかさは圧倒的だ。しかし、もはやプラズマテレビは全メーカー撤退した。液晶の大型化でプラズマテレビと同じかそれ以上の大画面が作れるようになったことと、早動きへ対応出来る回路が開発されたからだが、それでも家電量販店の店頭で見るとよほど高級な液晶テレビでなければ、プラズマのスピードの正確さにはついて来られないように感じる。つまりは、「モデルチェンジが必ずしも消費者満足を上げるわけではない」ということだ。特にデロンギのオイルヒーターを見ていると、欧州文化の奥深さと日本文化の軽薄さを見るような気になる。尤も、そうした近代プロダクツ以外では日本文化も「もったいない」精神ですてたものではないのだが。

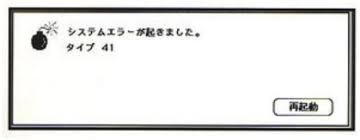

- ここで「じゃあ、あまり代わり映えのしないiPhoneを売り出しているAppleはどうなのだ」と訊かれてしまいそうだ。しかし、Apple、Macはその安定性が欠けていた時代からインターフェイスの使いやすさとハード・ソフトの一体生産開発での使いやすさから、一部ユーザーには熱狂的な支持を受けていた。Macの雑誌に掲載されていた「マックな人」という漫画タイトルがそのままMac愛好家を指し、またしばしば起きるシステムダウンを「爆弾」と呼んで、データを失いながらも「仕方ないよなあ」と再起動をかけるのは、まるで出来の悪い子供を愛する親のようだった(ちなみにシステムダウンすると、Macでは画面に爆弾の絵が出るという洒落た仕掛けだった)。加えて、相当高価格のMacやその部品を買う行為は「お布施」と呼ばれており、もはや「マックな人」は「Mac信者」であったのは現象面から事実だ。そうした時代を経てもApple、Macを愛用し続けている人間にとって、最近のYouTubeでアップロードされる最新iPhone批判の動画は個人的には「余計なお世話」と映る。Apple、Macは永遠の定番であり、工業製品である以上、思い通りに動かなかったり、システムダウンもする。しかし、それはWindowsでもChromes-OSでもUNIXでも変わらない。重要なのは、機械と人間の距離を縮めて、より便利な生活を提供したいという精神がApple、Macには残っていることであり、それがスティーブ・ジョブズ亡きあとも、「マックな人」を再生産し続けている。

- 定番こそは、消費の原点であり、甘えてはならない一方で、安易に捨ててもならないものなのだ。そう感じる。

(了)