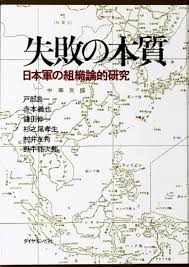

- 「愚者は経験から学び、賢者は歴史から学ぶ」、有名なドイツの宰相ビスマルク(オットー・フォン・ビスマルク、1815年=1898年、83歳没)の言葉だ。原文を読むとその意味は、さらに真に迫って分かる。“Nur ein Idiot glaubt, aus den eigenen Erfahrungen zu lernen. Ich ziehe es vor, aus den Erfahrungen anderer zu lernen, um von vorneherein eigene Fehler zu vermeiden.”、「自分の経験から学ぶと信じているのは愚者だけだ。私は最初から間違いを犯さぬよう、他人の経験から学ぶことを好む」。これは野中郁次郎先生を始めとする六名の研究者によって書かれた名著「失敗の本質 日本軍の組織論的研究」と同じ視点だ。

- いきなり固い話から始まったのは二つの理由がある。ひとつは長い付き合いの友人と旅の打合せをしている時に、彼が見に行こうといった日本神話とか縄文文化に対して飛車が「あまり興味ないなあ」呟いたら、呆れるように「ほんま佐々木はんは、『こういうものに』興味ないんですなあ~」と呆れるように言われたことである。日頃、産業・企業の歴史が大切だと口角泡を飛ばしている筆者が、過去の祖先の考えや営みに想いを馳せないという矛盾に呆れたのだろう。まことに恥ずかしい限り。

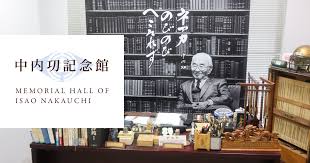

- 二つ目の理由は、先日、改装された流通科学大学にある「中内功記念館」を拝見する機会に恵まれたからだ。といっても、若い世代にはピンとこないかもしれないのでちょっとだけ説明を。中内功さん(なかうちいさお、1922~2005年、83歳没)は、大手スーパー「ダイエー」の創業者で、彼の様々なアイディアと行動は日本の流通業を変えることとなった、貴重な戦後小売経営者の偉人の一人である。一応、経歴風に書けばこうなる(wikipediaより引用)。

中内功(なかうち いさお、1922年〈大正11年〉8月2日 – 2005年〈平成17年〉9月19日)は、日本の実業家。ダイエー創業者。

戦後の日本におけるスーパーマーケット (GMS) の黎明期から立ち上げに関わり、近年の消費者主体型の流通システムの構築を確立させ、日本の流通革命の旗手として大きく貢献した。

ダイエー会長・社長・グループCEOを歴任したほか、日本チェーンストア協会会長(初代、10代、14代)・名誉会長(初代)、日本経済団体連合会副会長を務めたほか、自身が設立した学校法人中内学園(流通科学大学)学園長・理事長、財団法人中内育英会の理事長も務め、教育者としての一面もあった。

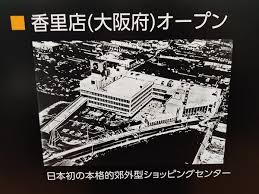

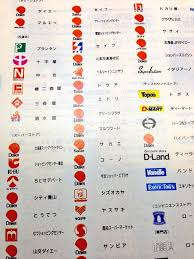

- 日本一の売上高を誇る三越を抜き、日本小売業における主役が百貨店からスーパーに変わったことを印象づけるとともに、今われわれにとって流通業の常識である「プライベートブランド」、「産地直送販売」、「モータリゼーションと郊外型店舗」、「価格破壊」、そして「M&A・再編統合」と「多角化」は彼によって生み出された。私見だが、今話題になっている流通業・小売業の業態やビジネスの原型の殆どは1960-1990年にダイエーによって考え出されたか、試されている(「ダイエー35年史」の年表に基づく)。

- しかし、「拡大速度の速さと規模」、「オーナー経営による社内外での阻害された意思疎通」、「経済情勢変化(平成バブル崩壊)による財務・資金環境の悪化」などから1990年代後半以降、経営状況は厳しさを増し、不良債権の回収に軸足を切った省庁と銀行により「産業再生機構」という不良債権処理専門の組織に入るように強いられ、その結果、黒字店舗は売却され、赤字店舗は他社に譲渡されたり不良資産として処理されたりした。ちなみにダイエーは債務不履行を一切していないので、不良債権に分類されるものは持っていないのだが、「不良債権の可能性」があるということで不運な運命を辿ることになった。筆者個人の私見としては、平成バブル崩壊の解決を図るうえで民間企業を犠牲にせざるを得なかった「黒歴史」だと考えている。

- ただ、幸いなのは多くのダイエーの歴史的資料が現存していることだ。数々の分野の「××史」を研究したことのある方はわかると思うが、過去の資料、なかんづく民間企業の資料はその雲霧消散しているケースが多く、二度と手に入らないものも少なくない。しかし、中内功氏は「流通科学大学」を建学したことで、そこに過去の貴重な資料は多く残され、当時のマーケティング資料から店舗図面、販売計画など多くのものが残っている。また、それらは大学に予約すれば誰でも見学できる。海外への進出に成功した「ヤオハン」や、衣料品専門店から総合スーパーへの変貌を遂げた「長崎屋」、また現代のショッピングモールの原型を作った「マイカル(旧・ニチイ)」、消費と文化の融合に成功したセゾングループの「西武百貨店」「西友」などの資料が散逸してしまった中、その資料的価値は貴重だ。

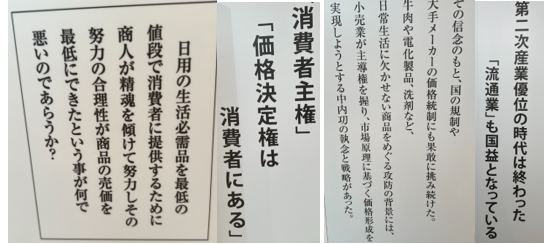

- そして何よりも重要なのは、その「歴史」が可視化されていることだろう。記念館には年表が掲示されているが、中内ダイエーはこのようにまとめられている。

・1960年、40歳、「国の規制との闘い」-農林省

・1965年、45歳、「メーカーとの闘い」ー花王石鹸、安売り独禁法

・1968年、46歳、「メーカーとの闘い」ー松下電器産業、別ルート販売、ヤミ再販

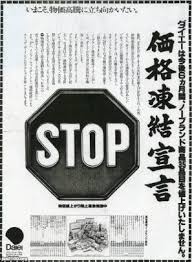

・1970年、49歳、「国の規制との闘い」ー通産省、物価値上がり阻止運動、価格凍結宣言

・1989年、68歳、「経団連との闘い」ー経団連副会長

- つまり、「スーパー」という今ではごくありふれた産業による消費生活の改善は、数々の「利権」や「規制」との戦いであったということだ。細かい内容は是非記念館に行って御覧になることを薦めるが、一般常識で考えても監督官庁を含む「国の規制」や遙かに規模の大きい「メーカー」と「経団連」と闘うことは、一歩間違えれば経営の失敗や崩壊に繋がるおそれもあったろう。ダイエーという企業は、オールドメディアによるすり込みか、「負け犬は叩け」という文化のせいか、今でもポジティブな文脈で語られることはない。しかし、歴史を紐解くと社会を変革したという記録が明確に残っている。冒頭の友人が「ほんま佐々木はんは、『こういうものに』興味ないんですなあ~」と呆れたようにため息をついた理由もそこにあるのだろう。歴史に興味がないのは致命的ですよ、という意味で。ちなみに彼はダイエーの出身である。

- 筆者が業務委託をいただいている企業のリーダーが若手にしばしば言う言葉が「歴史(ヒストリー)と文脈(コンテクスト)」だ。対顧客に色々なサポートをするうえで、まず把握しなければならないことは、その産業企業がどのような歴史を持ち、それがどういった文脈で発展・停滞していったかという流れだろう。中内功記念館を見学した日、流通科学大学の学生食堂では多くのダイエーOBOGが集まり懐かしい会が賑やかに催されていたが、筆者が見学している時も静かに記念館は歴史を刻んでいた。そして、そこに遺された内容は重い。

- 自民党の総裁選が先週行われ、世間の予想とは違って高市早苗さんが総裁となった。そして、「そろそろ日本の有能な研究者も枯渇する」と言われていながら、10月6日に大阪大学の坂口先生、10月8日に京都大学の北川先生のお二人がノーベル賞を受賞された。「高市トレード」と名付けられた、日本の変化への期待感を背景にした株価の上昇が止まらない。2016年1月は16,000年程度だった日経225種平均株価が、これを書いている前日の2025年10月10名(1964年東京オリンピック開会式!)は48,000円を超えた。公明党が自民党との連立政権から離脱することになり不透明要因も多いが、少なくとも初の女性総裁の誕生は、ここ数年の重苦しいムードを変えつつある。しかし、それもまた歴史の一ページに埋もれていくことだろう。しかし、重要なのはその瞬間に生きており、その雰囲気や空気感を感じることができたということだ。これからも多くの成功と失敗を繰り返して歴史は流れていくだろう。それを冷静に知識として知ることが重要なのだろう。

(了)