- 筆者は大学で経済学部経済学科を卒業している。といえば、格好よく聞こえるのだけど、元々は理系が強い大学なので文系の地位は必ずしも高くない。なかんずく、文系は「ホー・ブン・キョーイク・ネコ・ヒマケイ」(=法(学部)>文(学部)>教育(学部)>ネコ>ヒマ経(済学部))と言われる通りの勉強量だそうで、経済学部は「ネコより暇」と揶揄される。日本一広いキャンパスを持つことが自慢だが、おおよそ80%以上(農場など含む)が理系のための設備であり、文系四学部は「文系長屋」と呼ばれる、コンクリート造りの味わいも何も無い四棟の建物が渡り廊下で繋がっているだけだ。天下の農学部や、理学部、工学部が「大学案内」の顔として表紙に載るような立派なレンガ造り・タイル造りであるものとの格差は、我ながら今思い出しても悲しくなる。

- 当時(40年前、共通一次世代)は1.5年間の教養学部での勉学を経て、選抜を経て各学部に分かれていくのだが、特に女性に圧倒的に人気があったのが「文学部行動科学科」であった。「ヒマ経」の筆者には「行動科学」という意味さえ当時は分からなかったが、ノーベル賞経済学賞で「行動経済学」が受賞した今となるとわかる。社会学的、心理学的アプローチの学びをするのが「文学部行動科学科」である。他校であれば社会学部、人間科学部、心理学部などにあたるところだったのだろう。今も当時も大学では女性の方がたいてい勉強熱心だが、そうした文系女性が選ぶのが「行動科学科」だった。ちなみに筆者のパートナーも社会学専攻であり、時々聞く彼女が手がけた研究や卒業論文の話を興味深く聞いたことが何度もある。そのウン十年後、修士を取りに再び大学の門をくぐったとき、社会学的なアプローチをするゼミを選んだのもその時の「憧れ」があったのだと思う。

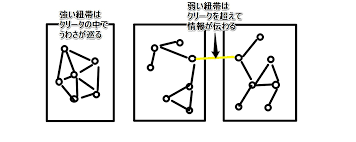

- 社会学と言えば、仕事をしていて実感する実戦的な理論がスタンフォード大学のマーク・グラノヴェッター教授の「弱い紐帯の強み」だ。有名な理論なので知っている読者も多いだろうが、簡単に言えば、「繋がり(=紐帯)が弱い関係の人物の方が、繋がりが強い人物よりも有益な情報を与えてくれることが多い」というものだ。例えて言えば、親友や仲の良い同僚、核家族よりも、たまにしか会うことのない昔の同窓生や久しぶりにあう同僚、法事で暫くぶりに会う親戚などと考えて貰うとわかりやすい。こういう滅多に会わない人と、ちょっとだけした雑談の方が有益な情報だったりすることがしばしばある。そして、先日も、この経験をした。

- 地方に出張をする際、交通費がかかる。当たり前だ。しかし、アポイントメントは、出張期間中に、必ずしもきっちりと隙間無く時間通りに入るわけではない。そうすると「(交通費の)元を取りたくなる」ので、「誰かこの近くでお話を伺える方は居なかったかなあ~」とアドレス帳をひっくり還すのが常だ。先日もそうで、出張先から少し足を伸ばせば、今はリタイヤし悠々自適の生活をなさっているが、往年は「M&Aの鬼」として恐れられた方がいることにふと気付き、連絡したところ、「おう、来いよ」とのこと。二人で会うのは何年ぶり?。有り難い。さっそく伺った。

- おりしも「日本勢M&A最大31兆円」(日経7/10)という記事が朝刊一面を飾った頃で、これは良いネタがあったわいとその新聞の切り抜きを持って伺った。昼はお茶を飲みながら、風光明媚な高台から眩しい緑の森などを見ながら四方山話をして、夜は近くの居酒屋に出動となった。当然、どちらから話すともなく、最近のM&Aや企業統合、業績状況などの話となったのだが、興味深かったのは彼が手がけた多くのM&A案件の思い出話だ。「M&Aの鬼」だけあり、彼は「買う」M&Aだけでなく、「売る」M&Aも重要な業務だった。しかし、「売る」M&Aはオーナーや経営者の「思い入れ」があるため、なかなか簡単に話が進まない。先週のこのコラムで触れたセブン&アイ・ホールディングスのそごう西武、イトーヨーカ堂などと同じく、それらの企業を売却することには身を切られるような辛さが経営者(特にオーナー)にはあるようで、M&A担当者である彼が進言する案がことごとく却下され、時にはガッツリ叱られることも少なくなかったらしい。随分と損な役回りだ。そんな激務に追われている彼だったが、筆者が仕事のプレッシャーに耐えかねてヘロヘロになっている際に、慰労の会食の席を設けてくださったことが現役証券アナリストの時代にあった。場所は身分不相応なレストラン。待つことしばし、そこに現れたのは顔色がどす黒く、よろめきながら歩き、それでいて、いつも以上に眼光鋭い「戦闘モード」の彼だった。しかも、料理には一口も口を付けず、酒ばかりをあおるので(確かフランス料理の店なのに、持ち込み料を支払って日本酒を一升瓶で持ち込んで飲んでいた記憶がある)、部下(男性)が小さく料理を切って、フォークに刺し「食べなきゃ駄目ですよ」と言って無理矢理食べさせていた。今思えば、当時格闘していた「売り」M&Aは、創業者が絶大なラブコールを送って買収した企業だったが、収益が出ず、消費者にもあまり受け入れられず、ステークホルダーから切り離して売却することを強く迫られていた企業の売却案件だった。その時の店の造作と料理、そしてどす黒い顔をした彼が酒をあおるのだけは目に焼き付いて離れない。

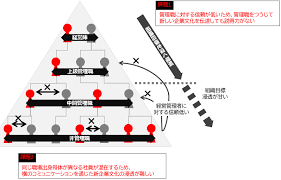

- …てな思い出話を居酒屋でしたのだが、そんな中、彼がボソリと言ったのは「いくら(買い)M&Aしたって、インテグレーション出来なけりゃ、M&Aなんて何の意味もねえよなあ」という言葉だった。これはまさしく後日譚だから聞けたのだが、彼が手がけた(買い)M&Aの件数は数十に上り、その中には最近も「さすがXXX社だ」と業界人を唸らせるものも多くある一方で、予想よりも遙かにM&Aの効果が出ないものも少なくない。とりわけ、彼が20年近い年数をかけて口説いた企業と信じられないような高額のオファーを持ってやっと売却の合意を得た企業による新会社は、名目こそ一つの企業となったが、統合がなかなか進んでいない。ハッキリ言えば、それぞれの文化が融合しないのだ。だから、諸々の戦略や方針もバラバラで、そのためシナジーが発揮されない。つまり、なんのために長い年月と高い買収額を出してM&Aしたか分からない状況が今も続いている。簡単にいえば、そのM&Aと統合によって、見かけの売上高や占有シェアは明らかに上昇したのだが、グループのボトムライン、つまり利益に大きな貢献をするには至っていない。それが「インテグレーション(統合)できないM&Aなんて意味がない」というボヤキになったのは痛いほどわかった。

- そしてそうした事例はこの案件だけではないとも知った。これまた業界では非常に有名なM&Aで、業界の流れがこれで変わると言われた大型案件なのだけど、もう10数年経つが余り芳しい業績やシナジーを出しているとは言えない。そうした陰口が業界内で囁かれているのは知っていたのだけど、その当事者から「あんな情けねえことはないわなあ」とズバリ言われたときは心臓がドキドキした。詳しくは触れることはできないが、思ったような結果にならなかった理由は、統合した各社の経営陣、社員、ビジネスモデル、そして文化が融合せず、むしろ各社のマウントの取り合いになってしまったことだ。「グループのトップの鶴の一声で変わらないものですか?」と訊くと、彼はハイボールをグッとあおって首を振った。「そんな簡単なものじゃないのさ」。そして繰り返し、もう一度言った。「インテグレーションできないM&Aなんて意味がない、金の無駄だよ」。

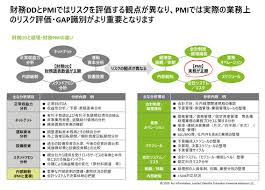

- 上述の日経新聞ではこんな小見出しがついている。「資本効率求め再編」。うん、確かにそうだろう。従来は財務部門の人間でも知らなかったWACC・資本コストやROICという言葉がビジネスの標準語になり、これを考えない企業や経営者は間抜けだと言わんばかりの論調がメディアを、資本市場を賑わしている。その一つとして「物言う株主・アクティビスト」という新たな登場人物も出てきた。この記事に間違いはない。ただ、実際に「M&Aをすることと資本効率が上がること」は同意ではない。結局、企業は重要な経営資源であるヒトが動かしているわけで、彼ら・彼女らがハラオチしない限りはシナジーが生まれず、M&Aは単なる1+1=2の算数にしかならない。いや、場合によっては「2」にならないこともある。それを「2」以上にするための行動がPMI (Post Merger Integration;買収後の統合)だが、それとても、働いている、もしくは経営しているヒトのハラオチ度が上がらなければ効果は薄い。百戦錬磨の目の前の彼にしても、手がけたM&AでPMIのために様々なコンサルタントや金融機関などに膨大な費用を払い、M&A対象の当事者と膝詰めで話した。しかし、必ずしもそれが成果に繋がらないこともあるということを聞き、つくづくM&Aの難しさを感じた。

- 3時間ほど飲んでいい気分になった私たちは席を立ち、会計をし、外に出た。「アンタはあのホテルだろ?。俺は面倒くさいから、タクシーで帰るわ。じゃあ、な。」と片手を上げて、サックリ立ち去る彼は相変わらずの潔さだった。この潔さがなければ、とても現役時代のような重責は果たせなかったのだろう。一方、筆者は何か胸につかえるような感じがあったので、向いにあったラーメン屋に飛び込んだ。「おっさんになってからのシメのラーメンは百害あって一利無し」とはわかっていたけど、ついついチャーシュー麺なんかを頼んでしまった。ただ、有り難いことに予想以上に美味しかった。なお、替え玉はさすがに頼んでない。

(了)